![]() 京の55日』出演のため長期滞在したヨーロッパでの日々を綴ったエッセイが、山口瞳が編集する「洋酒天国」誌上に掲載されたのは1963年のことでした。上質のユーモア、見識のある視点、好き嫌いがはっきりとした文章は、誰にも似ていない、まったく新しいエッセイストの登場を告げていました。

京の55日』出演のため長期滞在したヨーロッパでの日々を綴ったエッセイが、山口瞳が編集する「洋酒天国」誌上に掲載されたのは1963年のことでした。上質のユーモア、見識のある視点、好き嫌いがはっきりとした文章は、誰にも似ていない、まったく新しいエッセイストの登場を告げていました。

「なんですよ」「あるわけね」「なのだな」「そういうものかね」──語り口という言葉がまさにふさわしい、話しかけてくるような文体は、今でこそ珍しくない文章のスタイルです。しかし60年代から70年代にかけての「話し言葉」文の黎明期には、伊丹十三がたった一人で開拓しながら進んでいく、独壇場だったと言えるでしょう。一度読んだだけで伊丹エッセイの中毒になった読者は数知れず、現在活躍するエッセイスト、小説家にも伊丹エッセイに影響を受けた人は少なくありません。伊丹十三記念館の設計を担当した建築家・中村好文も実は「伊丹エッセイ中毒」のひとりです。

伊丹エッセイの語り口はやわらかくても、そこに書かれていることは骨太で、歴史、文化、芸術、文学について、もちろん恋愛や人生についても、その影響力は絶大でした。

|

記念すべき処女作

アル・デンテという言葉を紹介したのは、おそらくこの本が初めてだったのではないでしょうか。“スパゲティの正しい食べ方”などヨーロッパの国々のライフスタイルを、実感をもって紹介したエッセイは、1960年代において稀有であっただけでなく、大きな衝撃を与えました。 |

|

|

自称「聞き書きの達人」

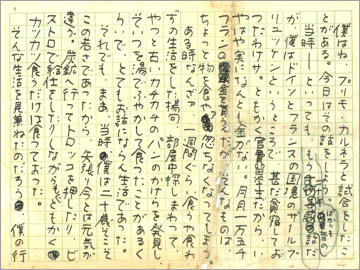

腹這いに寝そべって、原稿用紙の裏側に鉛筆で文章を書いていくのが、“伊丹流”の創作スタイルでした。 |

|

記念館の展示・建物