こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

2026.01.19 『伊丹十三の映画』

2026年になり、はや半月を過ぎましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

私は年末年始に実家へ帰省した際、昨年に続いて地元の映画バーに行ってまいりました。(昨年の記念館便りはこちら)せっかく飲むなら昨年中に観た映画をと思い、『教皇選挙』と公開40周年記念のIMAX版で観た『バック・トゥ・ザ・フューチャー』をいただきました。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、デロリアンがタイムトラベルをする際に炸裂する炎をイメージし、火をつけたお酒を注ぐという粋な演出もあり、とても楽しい時間を過ごすことができました。

『教皇選挙』

『教皇選挙』

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

昨年は日比谷、池袋と梅田の劇場で伊丹映画10作品が上映される機会があったり、日本映画専門チャンネルで「24時間まるごと 伊丹十三の映画4K」で放送されたりと、伊丹さんの映画を観ていただける機会が多くございました。

ご来館くださるお客様の中にも、昨年の間に伊丹さんの映画を初めて観たことをきっかけに記念館を知り、ご来館くださったという方もたくさんいらっしゃいました。

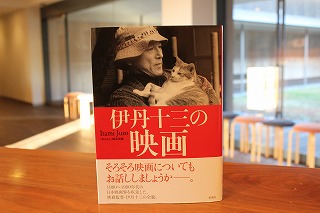

本日の記念館便りでは、そんな伊丹さんの映画の面白さを知ってくださった皆さまにぜひ読んでいただきたい書籍、『伊丹十三の映画』をご紹介させていただきます。

『伊丹十三の映画』

『伊丹十三の映画』

2007年5月、伊丹十三記念館のオープンとほぼ同時期に発売された『伊丹十三の映画』は、その名のとおり伊丹さんの映画について詳しく知ることができる1冊となっております。

読んでくださっている方も多くいらっしゃると思いますので、簡単に内容をご紹介させていただきますと、伊丹さんが脚本監督をつとめた映画10作品がどのようにして作られていたか、伊丹さんがどんな映画監督だったのかを多面的に知ることができる書籍です。出演されている俳優の方々はもちろんのこと、助監督、撮影、記録、編集などなど、このほかにも様々な形で伊丹さんの映画に関わった総勢43名の方のお話が1冊にまとめられております。伊丹さんの映画に対する情熱やこだわり、映画の裏話など、ここでしか読むことの出来ない内容です。

「伊丹さんは画面に映る細部までこだわっていた」と書くと簡単に見えますが、ふと映ったように見える店の看板、机の上に広がっている小物や料理、俳優が身に着けている小道具、メイクに至るまで、大変細かいところまでこだわって伊丹さんは映画を作っていました。映画のメイキング映像や『「お葬式」日記』などの伊丹さんの著書でもご覧いただけますが、ひとつの映画を生み出すために、たくさんのその道のプロフェッショナルが携わっていたということを、『伊丹十三の映画』ではそれぞれの視点から知ることができるのです。

書籍で出てくる伊丹さんのこだわりエピソードについて、ほんの少しですがご紹介をしたいと思います。

こちらは、グラフィックデザイナー佐村憲一さんのインタビューから。

伊丹さんは、どんなに小さなものでも、画面に映るものを決して疎かにはしませんでしたから。「スクリーンに映っているモノはどんな端っこのどんな小さなモノでも、それは全て映画なのだ」、「映像の中に文字があると、人の目がそっちに行ってしまう」って。

(中略)

クランクインすると、「明後日に喫茶店のシーンがあるんだけど、その看板をデザインしてほしい」とかそんな電話ばっかり(笑)。しかも必ず朝の九時ちょうどに自宅の電話が鳴る。

他には預金通帳。「マルサの女」のとき、一度に二十冊くらいデザインしました。いかにもありそうな銀行名を考え、それぞれのロゴタイプとマークをデザインし、そして通帳の表紙をデザインしていく訳です。

こちらは、スタイリストの小合恵美子さんのインタビュー。『マルサの女』のラストシーンに出てくるハンカチについてです。

それにハンカチ。山﨑努さんがラストシーンで暗証番号を血で書くやつ。百枚近く探したんですよ!

撮影中もずっとハンカチ探し。いくつか持っていっても「うーん」と唸るだけで監督は何も言わない。東京中のデパートはほとんど見尽くしました。

結局、最後に決まったのは、どうってことない一枚(笑)。「これだよ、そう、クロス・ステッチだよ」って。「それなら早く言ってよ!」って思いましたね。しかも理由もわからないし。結局、それどこで買ったか覚えてないんです(笑)。

いかがでしょうか。どちらも短い引用ですが、いかに伊丹さんがこだわって映画を作っていたかが分かるエピソードだと思います。あげればきりがありませんが、全編を通して伊丹さんとお仕事をした方々の「苦労はしたけど、それ以上にとても良い映画に参加することが出来た」という強い思いを感じられる、一度は読んでいただきたい書籍となっております。

以前は全国の書店にてお取り扱いのあった書籍ですが、現在新品をお手にとっていただけますのは伊丹十三記念館限定となっております。オンラインショップでのお取り扱いもございますので、ぜひご利用ください。

ちなみにカフェには見本を置いておりますので、

ちなみにカフェには見本を置いておりますので、

カフェご利用の際にゆっくりご覧いただくこともできます

さて、最後にひとつお知らせがございます。

2月14日(土)15時より、第2回目の開催となります展示室トークを開催いたします。全体で45分程度を予定しておりまして、場所は常設展示室の館長挨拶・特報映像コーナー、ご入館料のみでお気軽にご参加いただけます。

伊丹十三記念館の展示の楽しみ方について、学芸員がお話をさせていただく催しとなっており、初めてご覧いただく方にも、再来館くださった方にも楽しんでいただけますよう準備を進めておりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。

学芸員:橘

2026.01.12 今読む『中年を悟るとき』

2026年になりました。

皆様つつがなく新年をお迎えくださいましたでしょうか。

わたくしは11月の末に行きはじめた歯医者にせっせと通い、年が明けてからもすでに1回行きました。セルフケアも習慣づいてきています。「きれいに磨けていますよ、頑張って続けてくださいね」と言われて、誉められた幼児のように喜んだりしております。

やれば必ず成果を得られる、こんな清々しいことは滅多にありません。

愛媛県歯科医師会イメージキャラクター

"はぴかちゃん"のシール。初診の日にもらいました。

思わぬ副産物もありました。

口腔ケアを話題にすると、同世代、つまり、ミドル世代の食いつきがすごいんです。通っている歯医者、使っているケアグッズ、ちょっとしたトラブルへの対処法などなど......まあもう、情報交換で盛り上がること盛り上がること。同志発見。

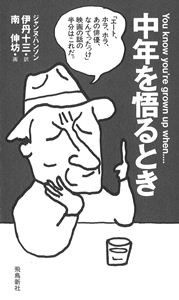

ふと思い出されるのは、伊丹さんが翻訳を手がけた『中年を悟るとき』の「訳者あとがき」に記されている一文。

伊丹十三による"私家版・中年あるある"集のひとつなんですが――

残った歯を一生懸命に磨く。

「確かに。気付けば一生懸命磨いちゃってる」と笑ってしまうんですよね。ミドルライフも半ばにさしかかった今、人生の真理に近付きつつあるのを感じます。

『中年を悟るとき』(飛鳥新社、1996年)

『中年を悟るとき』(飛鳥新社、1996年)

原題:You know you're grown up when...

ジャンヌ・ハンソン著、伊丹十三訳、南伸坊画

『中年を悟るとき』はこのように構成されています。

1. 「中年宣言」

2. ジャンヌ・ハンソンによる"中年あるある"集(訳文と原文を併記)

3. 訳者あとがき(伊丹十三による"私家版・中年あるある"集を含む)

久しぶりに全体を読み返してみての感想。冒頭の「中年宣言」にシビレました。

これまでだって「いいこと書いてある~」と思ってはいたのですが、「カッコいいな」「励まされるな」と畏れ入ったのは初めてかもしれません。

「中年宣言」、一部ご紹介しましょう――

われわれ中年は象よりも賢く、

烏よりも狡猾であり、

力強さにおいては狼を凌ぐのだ。

われわれ中年は己を知っている。

人生において何が大切であるかを弁えている。

われわれ中年は世間の何たるかを知っている。

人間の機微が分かっている。加うるに、

自分のなし遂げようとする目標を持っている。

同時に、己の限界を承知している。

そして、何よりも、

人生の楽しみ方を知っているのだ。

もしあなたがこの本のページを繙き、

時に「ウン、これは俺と全く同じだわい」などと

呟いてニヤリと笑ったら、

あなたは紛れもなく中年である、

とお祝い申し上げよう。

加齢が重くのしかかってくることはあるし、若さの浪費を後悔することもあります。「でも、この本がこうして祝福してくれているのなら...そうね、悪くない」と思わせてくれる一冊です。出版から30年を経てなお効能健在。お手元にいかがでしょうか。

※『中年を悟るとき』は2026年1月現在絶版の書籍です。

ご興味おありの方は古書で探してみてください。

学芸員 : 中野

【オマケ】

伊丹さんの手作りTシャツ。

伊丹さんの手作りTシャツ。

飼い猫の"ニャンキン"が空飛ぶ鳥を眺める後ろ姿。

常設展示室の「十 猫好き」でご覧いただけます。

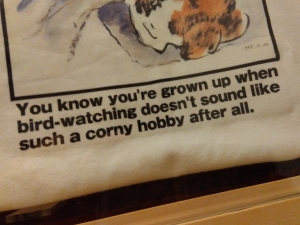

テキストをよーく見てみると、

テキストをよーく見てみると、

『You know you're grown up when...』の一節が引用されています。

下二行、『中年を悟るとき』での訳文は

「バード・ウォッチングというのは、あれはあれでなかなかの趣味だと思うよ。」

2026.01.02 館長・宮本信子から新年のご挨拶

去年の11月中旬の記念館の紅葉です。

青い空・・・流れる雲・・・

じーっと見ていると幸せを感じます。

静かで、穏やかな時間...風もありません。

このような日々が長く続きますように...。

スタッフ一同、心よりお待ちしております!

今年も、よろしくお願い申し上げます!

館長 宮本 信子

2025.12.22 展示室トーク次回開催が決定!

先月 記念館便り にてご報告させていただいた『展示室トーク』ですが、初の試みにもかかわらず、ご参加の皆さま方から大変ご好評いただきましたので、早速、次回の『展示室トーク』の開催が決定いたしました!

写真:11月22日開催の展示室トークの様子

※※※※※ 「展示室トーク」開催要領 ※※※※※

◆日時:2026年2月14日(土) 15時~(45分程度)

◆場所:常設展示室の館長挨拶・特報映像コーナー

◆参加費:無料 ※ご入館料が必要です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

当館の展示の楽しみ方を学芸員がお伝えする催しとなっております。独自の目線で学芸員が展示についてご案内いたしますので、ぜひご参加ください。

さて、今回が今年最後の記念館便りとなります。今年も伊丹十三記念館をご愛顧いただき、誠にありがとうございました。2026年も伊丹十三記念館をどうぞよろしくお願いいたします。

※※※※※ 年末年始のお知らせ ※※※※※

12月28日(日)~1月1日(木)は休館いたします。

1月2日(金)・3日(土)は開館時間を短縮し、

10時~17時(最終入館16時30分)とさせていただきます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

スタッフ:川又

2025.12.15 ソイジンジャー

記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。

2025年も残り半月あまりとなってしまいました。月日が経つのは本当に早いですね。年末年始に向けて忙しい毎日を過ごしている方も多いと思いますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。

さて先日、2年ぶりに来館しましたというお客様がカフェをご利用くださいました。

メニュー表をお持ちしてご注文をうかがうと「以前来た時に飲んだ白いホットドリンクが美味しかったから、また飲みたいです!」とのこと。

はるばる遠方から(北海道の方でした)再来館していただいただけでなく、メニューを覚えていてくれて、リピート注文してくださるとは......!大変ありがたいですし、メニューを気に入っていただけたのもとてもうれしいです。

お客様がおっしゃる白い飲み物というのは「ソイジンジャー」という、豆乳をベースにしたホットドリンクです。時期的にもおすすめのメニューですので、改めてご紹介させていただきますね。

ソイジンジャー(税込600円)

ソイジンジャー(税込600円)

ゆっくりと温めた豆乳に、記念館オリジナルのしょうがシロップを加えたのが「ソイジンジャー」です。豆乳のやわらかい白に、香りづけのために少しふりかけるシナモンの茶色がアクセントにもなっています。

記念館のしょうがシロップは、スライスした生姜を甘く煮込んで作りますが、ソイジンジャーをオーダーしていただくと、そのスライスにグラニュー糖をまぶしたものを添えてお出しします。しょうがの辛みが少し抑えられていますので、合わせて召し上がってみてくださいね。

しょうがスライスを添えます

上述のお客様は前回も冬の寒い日にお越しになり、「温まる飲み物を」ということでソイジンジャーをオーダーしてくださいました。今回も、前ほどではないものの気温が下がりはじめた頃に来られましたので、「美味しくて温まる~」とお飲みくださいました。

ホットの豆乳だけでも体が温まりますが、そこにしょうが効果も加わって、体の内からほかほかします。シロップが入っているぶん少し甘口の飲み物になりますので、甘いものがお好きな方もぜひご賞味ください。

本日はソイジンジャーをご紹介しましたが、同じしょうがシロップを使ったメニューとして、しょうが湯と十三饅頭とセットになった「しょうが湯&十三饅頭」、紅茶にしょうがシロップを加えた「しょうが紅茶」もございます。これからの寒い季節、しょうがメニューは特におすすめです。

しょうが湯&十三饅頭(税込500円)

しょうが湯&十三饅頭(税込500円)

しょうが紅茶(税込600円)

ご来館の際は、ぜひカフェ・タンポポで温まってくださいね。

カフェ・タンポポ

※※※※※ 年末年始のお知らせ ※※※※※

12月28日(日)~1月1日(木)は休館いたします。

1月2日(金)・3日(土)は開館時間を短縮し、

10時~17時(最終入館16時30分)とさせていただきます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

スタッフ:山岡