こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

2026.02.09 「開館19周年記念 収蔵庫ツアー」参加者募集中です!

寒いのはしょうがない、冬ですから。

そう割り切っていても、燻ったようなお天気は身に堪えます。

「頭が重たい身体も重たい、気圧め!」「寒くてもいい、ただ晴れてほしい!」......ほとんど毎日言ってる気がします。

文句も言わずに開花したロウバイ。偉い!

文句も言わずに開花したロウバイ。偉い!

トサミズキはあとひと息かな~

トサミズキはあとひと息かな~

さて。

いよいよ寒く侘しい今日この頃、「春が来てあったかくなったらしたいこと」「出かけたい場所」をアレコレ考えて耐え忍んでいらっしゃる方に吉報です。

周年記念恒例の「収蔵庫ツアー」を今年も開催させていただくはこびとなりました。

2026年4月3日(金)~6日(月)の4日間、19周年を迎える5月15日の開館記念日に先がけての開催です。

「収蔵庫」というのは、館蔵資料を安定した環境下で保管しておくための倉庫なのですが、伊丹十三記念館の収蔵庫は、設計者の中村好文さんにより一風変わった趣向が凝らされています。直筆の原稿・原画、衣類、食器などの愛用品や書籍を「ディスプレイ収蔵」している5つのコーナーが2階にありまして、伊丹邸の一室の再現、なんていうのもございます。

ここをご見学いただきます。

伊丹十三の創作活動の背景や生活者としてのあり方にふれていただけるイベントです。「我こそは伊丹ファン!」という方も、「ちょっと興味あるかも...」という方も、大歓迎でご案内させていただきます。

事前応募制・抽選制の催しです、ご参加ご希望の方は開催・募集要項をご確認のうえ3月6日(金)までにご応募ください。

収蔵庫ツアーの開催・募集要項はコチラ

【ご参考】18周年記念収蔵庫ツアーの開催レポート

「年度明けは忙しくて出かけられないよ~、全然"吉報" じゃないじゃーん」とガッカリなさった方、あきらめてはいけません。

これまでは年1回、4~5月の開催だった収蔵庫ツアーですが、2026年度は秋の開催も計画しております。9月にはお知らせを開始できると思いますので、またホームページを覗きにいらしてくださいませ。

楽しい予定を心の手帳にストックして、寒波を乗り越えてまいりましょう。

学芸員 : 中野

2026.02.02 2回目の展示室トーク開催が近づいてまいりました!

昨年11月に初開催し、大変ご好評をいただいた「展示室トーク」。待望の第2回がいよいよ近づいてまいりました!

写真:昨年11月開催の展示室トークの様子

写真:昨年11月開催の展示室トークの様子

※※※※※ 「展示室トーク」開催要領 ※※※※※

◆日時:2026年2月14日(土) 15時~(45分程度)

◆場所:常設展示室の館長挨拶・特報映像コーナー

◆参加費:無料 ※ご入館料が必要です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

当館の展示の楽しみ方を学芸員がお伝えする催しとなっております。独自の目線で学芸員が展示についてご案内いたします。当記念館は普段はご自身のペースで自由に展示をご覧いただくスタイルのため、学芸員が直接展示の解説を行う機会は非常に貴重です。是非この機会にご参加いただいて、日頃気になっていることや疑問点など、お気軽にご質問いただけますと幸いです。

開催日はちょうどバレンタインデーです。『展示室トーク』のあとに、カフェ・タンポポで一休みはいかがでしょうか。人気の当館をイメージしたチョコレートケーキをご準備してお待ちしております。

当日は、みなさまのご来館をお待ちしております!

スタッフ:川又

2026.01.26 みかんの季節

記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。

3月並みの暖かさかだと思ったら、寒波がやってきて一気に気温が下がるなど寒暖差の大きな日が続きますね。どうぞお体を大事にしてお過ごしください。

さてこの冬も、愛媛在住の私はたくさんのみかんを食べています。自分で買うこともあるのですが、大変ありがたいことにご近所さんや同僚などから多くのみかんを頂戴しまして、食後やのどが渇いた時などに1つ、2つと食べさせてもらっています。この時期、家には常にみかんがあり、外へ行くとスーパーや産直市場にはたくさんのみかんが並んでいて、みかんを目にしない日がありません。みかんの産地に住んでいるんだなぁとひしひしと感じる今日この頃です。

今も昔もみかんは食べる専門の私ですが、学生の頃に1度だけ、実家がみかん農家の知人の手伝いで収穫作業をさせていただいたことがあります。当時の写真がなくて申し訳ないのですが、遠くに海が見える日当たりのよい段々畑で、みかんのオレンジ色がとても鮮やかだったのを覚えています。

収穫や運搬は予想以上に大変な作業でしたが、その合間には知人のご両親がみかんやその栽培についていろいろなお話をしてくださいました。土づくりのこだわり、草刈りの大変さ、みかんの保存方法や選び方、豆知識などなど。ごく身近なみかんですが、改めてその道のプロの方にうかがうお話は興味深く、大変勉強になりました。

伊丹さんの著書の中にも、タレントがみかん作りの名人に会いに行くというエッセイがあります。そこで名人がみかんに関するいろいろな話をしてくれるのです。

たとえばみかんの剥き方はこのように紹介されています。

名人 どうぞむいてみてください。

タレント (ミカンをむきかける)

名人 あア、そちらからむくんじゃない、センセイ。

タレント こっちですか?

名人 こちらからむいてね――ミカンはこういうふうにむくの。こういうふうにむいて、うしろ側から出すと綺麗にはがれる......ネ?

タレント ア、そうか――ちょっと、カメラ見えるかな?ええと――この緑色のポッチがありますね、これのない方、柔かい方ね、に親指 を入れて、まず――どうするんです?割るんですか?

名人 割るんです。三つにね、三つに割って、で、袋を、置くの方から手前にはがす。

タレント ハハア......

名人 うしろ側から、こうして離してくればです、袋をとるに白いスジがキワメテよくとれる。判りますか?

タレント なんでも正しいやり方ってのがあるんだな(笑)

名人 あるんです。これがミカンの食べ方。

(『日本世間噺大系』より「蜜柑」)

このエッセイでは、みかんの剥き方の他にも「みかんの選び方」「せん定と摘果について」「接木の秘訣」など、みかんにまつわるお話を会話体の文章で楽しめます。ご興味のある方は読んでみてくださいね。

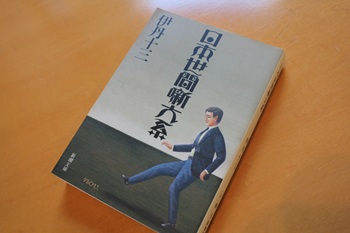

エッセイ「蜜柑」が収録された『日本世間噺大系』(新潮文庫)。

エッセイ「蜜柑」が収録された『日本世間噺大系』(新潮文庫)。

記念館ショップ、オンラインショップで販売中です。

最後にみかん繋がりでもうひとつ。

記念館のカフェ・タンポポでは、みかんそのままの味を楽しめる、みかん果汁100%のストレートジュースをお飲みいただけます。

「温州(うんしゅう)みかん」「清見タンゴール」「デコタンゴール」の3種類のジュースを飲み比べていただく「愛媛みかんジュース飲み比べセット」や、そのうちの1種類をたっぷり味わう「愛媛みかんジュース単品」があります。この時期、温かい場所で飲む冷たいみかんジュースは乾燥しがちな喉を潤し、暑い時期とはまた違った美味しさがありますよね。記念館にお越しの際はぜひお試しください。

愛媛みかんジュース飲み比べセット

愛媛みかんジュース飲み比べセット

愛媛みかんジュース単品

愛媛みかんジュース単品

スタッフ:山岡

2026.01.19 『伊丹十三の映画』

2026年になり、はや半月を過ぎましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

私は年末年始に実家へ帰省した際、昨年に続いて地元の映画バーに行ってまいりました。(昨年の記念館便りはこちら)せっかく飲むなら昨年中に観た映画をと思い、『教皇選挙』と公開40周年記念のIMAX版で観た『バック・トゥ・ザ・フューチャー』をいただきました。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、デロリアンがタイムトラベルをする際に炸裂する炎をイメージし、火をつけたお酒を注ぐという粋な演出もあり、とても楽しい時間を過ごすことができました。

『教皇選挙』

『教皇選挙』

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

昨年は日比谷、池袋と梅田の劇場で伊丹映画10作品が上映される機会があったり、日本映画専門チャンネルで「24時間まるごと 伊丹十三の映画4K」で放送されたりと、伊丹さんの映画を観ていただける機会が多くございました。

ご来館くださるお客様の中にも、昨年の間に伊丹さんの映画を初めて観たことをきっかけに記念館を知り、ご来館くださったという方もたくさんいらっしゃいました。

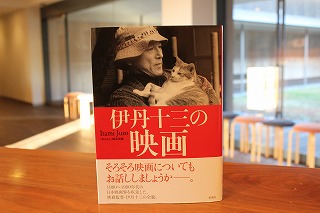

本日の記念館便りでは、そんな伊丹さんの映画の面白さを知ってくださった皆さまにぜひ読んでいただきたい書籍、『伊丹十三の映画』をご紹介させていただきます。

『伊丹十三の映画』

『伊丹十三の映画』

2007年5月、伊丹十三記念館のオープンとほぼ同時期に発売された『伊丹十三の映画』は、その名のとおり伊丹さんの映画について詳しく知ることができる1冊となっております。

読んでくださっている方も多くいらっしゃると思いますので、簡単に内容をご紹介させていただきますと、伊丹さんが脚本監督をつとめた映画10作品がどのようにして作られていたか、伊丹さんがどんな映画監督だったのかを多面的に知ることができる書籍です。出演されている俳優の方々はもちろんのこと、助監督、撮影、記録、編集などなど、このほかにも様々な形で伊丹さんの映画に関わった総勢43名の方のお話が1冊にまとめられております。伊丹さんの映画に対する情熱やこだわり、映画の裏話など、ここでしか読むことの出来ない内容です。

「伊丹さんは画面に映る細部までこだわっていた」と書くと簡単に見えますが、ふと映ったように見える店の看板、机の上に広がっている小物や料理、俳優が身に着けている小道具、メイクに至るまで、大変細かいところまでこだわって伊丹さんは映画を作っていました。映画のメイキング映像や『「お葬式」日記』などの伊丹さんの著書でもご覧いただけますが、ひとつの映画を生み出すために、たくさんのその道のプロフェッショナルが携わっていたということを、『伊丹十三の映画』ではそれぞれの視点から知ることができるのです。

書籍で出てくる伊丹さんのこだわりエピソードについて、ほんの少しですがご紹介をしたいと思います。

こちらは、グラフィックデザイナー佐村憲一さんのインタビューから。

伊丹さんは、どんなに小さなものでも、画面に映るものを決して疎かにはしませんでしたから。「スクリーンに映っているモノはどんな端っこのどんな小さなモノでも、それは全て映画なのだ」、「映像の中に文字があると、人の目がそっちに行ってしまう」って。

(中略)

クランクインすると、「明後日に喫茶店のシーンがあるんだけど、その看板をデザインしてほしい」とかそんな電話ばっかり(笑)。しかも必ず朝の九時ちょうどに自宅の電話が鳴る。

他には預金通帳。「マルサの女」のとき、一度に二十冊くらいデザインしました。いかにもありそうな銀行名を考え、それぞれのロゴタイプとマークをデザインし、そして通帳の表紙をデザインしていく訳です。

こちらは、スタイリストの小合恵美子さんのインタビュー。『マルサの女』のラストシーンに出てくるハンカチについてです。

それにハンカチ。山﨑努さんがラストシーンで暗証番号を血で書くやつ。百枚近く探したんですよ!

撮影中もずっとハンカチ探し。いくつか持っていっても「うーん」と唸るだけで監督は何も言わない。東京中のデパートはほとんど見尽くしました。

結局、最後に決まったのは、どうってことない一枚(笑)。「これだよ、そう、クロス・ステッチだよ」って。「それなら早く言ってよ!」って思いましたね。しかも理由もわからないし。結局、それどこで買ったか覚えてないんです(笑)。

いかがでしょうか。どちらも短い引用ですが、いかに伊丹さんがこだわって映画を作っていたかが分かるエピソードだと思います。あげればきりがありませんが、全編を通して伊丹さんとお仕事をした方々の「苦労はしたけど、それ以上にとても良い映画に参加することが出来た」という強い思いを感じられる、一度は読んでいただきたい書籍となっております。

以前は全国の書店にてお取り扱いのあった書籍ですが、現在新品をお手にとっていただけますのは伊丹十三記念館限定となっております。オンラインショップでのお取り扱いもございますので、ぜひご利用ください。

ちなみにカフェには見本を置いておりますので、

ちなみにカフェには見本を置いておりますので、

カフェご利用の際にゆっくりご覧いただくこともできます

さて、最後にひとつお知らせがございます。

2月14日(土)15時より、第2回目の開催となります展示室トークを開催いたします。全体で45分程度を予定しておりまして、場所は常設展示室の館長挨拶・特報映像コーナー、ご入館料のみでお気軽にご参加いただけます。

伊丹十三記念館の展示の楽しみ方について、学芸員がお話をさせていただく催しとなっており、初めてご覧いただく方にも、再来館くださった方にも楽しんでいただけますよう準備を進めておりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。

学芸員:橘

2026.01.12 今読む『中年を悟るとき』

2026年になりました。

皆様つつがなく新年をお迎えくださいましたでしょうか。

わたくしは11月の末に行きはじめた歯医者にせっせと通い、年が明けてからもすでに1回行きました。セルフケアも習慣づいてきています。「きれいに磨けていますよ、頑張って続けてくださいね」と言われて、誉められた幼児のように喜んだりしております。

やれば必ず成果を得られる、こんな清々しいことは滅多にありません。

愛媛県歯科医師会イメージキャラクター

"はぴかちゃん"のシール。初診の日にもらいました。

思わぬ副産物もありました。

口腔ケアを話題にすると、同世代、つまり、ミドル世代の食いつきがすごいんです。通っている歯医者、使っているケアグッズ、ちょっとしたトラブルへの対処法などなど......まあもう、情報交換で盛り上がること盛り上がること。同志発見。

ふと思い出されるのは、伊丹さんが翻訳を手がけた『中年を悟るとき』の「訳者あとがき」に記されている一文。

伊丹十三による"私家版・中年あるある"集のひとつなんですが――

残った歯を一生懸命に磨く。

「確かに。気付けば一生懸命磨いちゃってる」と笑ってしまうんですよね。ミドルライフも半ばにさしかかった今、人生の真理に近付きつつあるのを感じます。

『中年を悟るとき』(飛鳥新社、1996年)

『中年を悟るとき』(飛鳥新社、1996年)

原題:You know you're grown up when...

ジャンヌ・ハンソン著、伊丹十三訳、南伸坊画

『中年を悟るとき』はこのように構成されています。

1. 「中年宣言」

2. ジャンヌ・ハンソンによる"中年あるある"集(訳文と原文を併記)

3. 訳者あとがき(伊丹十三による"私家版・中年あるある"集を含む)

久しぶりに全体を読み返してみての感想。冒頭の「中年宣言」にシビレました。

これまでだって「いいこと書いてある~」と思ってはいたのですが、「カッコいいな」「励まされるな」と畏れ入ったのは初めてかもしれません。

「中年宣言」、一部ご紹介しましょう――

われわれ中年は象よりも賢く、

烏よりも狡猾であり、

力強さにおいては狼を凌ぐのだ。

われわれ中年は己を知っている。

人生において何が大切であるかを弁えている。

われわれ中年は世間の何たるかを知っている。

人間の機微が分かっている。加うるに、

自分のなし遂げようとする目標を持っている。

同時に、己の限界を承知している。

そして、何よりも、

人生の楽しみ方を知っているのだ。

もしあなたがこの本のページを繙き、

時に「ウン、これは俺と全く同じだわい」などと

呟いてニヤリと笑ったら、

あなたは紛れもなく中年である、

とお祝い申し上げよう。

加齢が重くのしかかってくることはあるし、若さの浪費を後悔することもあります。「でも、この本がこうして祝福してくれているのなら...そうね、悪くない」と思わせてくれる一冊です。出版から30年を経てなお効能健在。お手元にいかがでしょうか。

※『中年を悟るとき』は2026年1月現在絶版の書籍です。

ご興味おありの方は古書で探してみてください。

学芸員 : 中野

【オマケ】

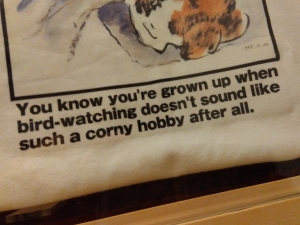

伊丹さんの手作りTシャツ。

伊丹さんの手作りTシャツ。

飼い猫の"ニャンキン"が空飛ぶ鳥を眺める後ろ姿。

常設展示室の「十 猫好き」でご覧いただけます。

テキストをよーく見てみると、

テキストをよーく見てみると、

『You know you're grown up when...』の一節が引用されています。

下二行、『中年を悟るとき』での訳文は

「バード・ウォッチングというのは、あれはあれでなかなかの趣味だと思うよ。」