こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

2022.08.29 乗り物マニア

こちらは伊丹十三記念館に展示している伊丹十三最後の愛車ベントレーです。

伊丹さんはこのベントレーを手に入れる際、「人生最後の車だから、この車(ベントレー)が欲しい」と家族に相談し、購入したというエピソードがあります。

そのベントレーを展示しているガレージには、若いころに所有していた「ロータス・エラン」について書かれたエッセイが表示されています。

「私が自分のロータス・エランを赤にしたのは、こいつなら赤でも目立たない、と思ったからでありますが、さらに念を入れるなら、この車はよごれっぱなしのほうがいい。埃や泥はもちろん、小さな引っかき傷や、軽いへこみも、そのままにしておいたほうがいい。

私の分類では、こいつは、雨具や履物の部類に属する。仕立ておろしのレインコートや、ま新しい靴というのが、どうにも気恥ずかしいものであると同様、車も、ある程度薄よごれた感じのほうが、私には乗り心地がいい。

ま、そういうわけで、私は自分のロータスを掃除しないことにしている。昨年の暮れには、ひと月ばかりガレージにいれっぱなしにしておいたから、実にいい具合に埃がつもって、その埃の上に猫の足あとなんかついて、ほとんど私の理想に近い、芸術的なよごれをみせるようになった。

私は、この埃の上に、指で絵を描こうと思った。そうだ!注連飾りの絵を描いて年始に出よう、と思った。」

「女たちよ!」より

このロータス・エランを購入する際にも、実はベントレーと同様、エピソードがあります。それについて書かれた伊丹さんのエッセイ、その名も「ロータス・エランのために」をご紹介いたします。

「わたくしがロンドンへ発つにあたって、一つ、実にくだらないことを、心にきめてきた。つまり、もし、この役が貰えたら、何が何でもロータス・エランを買ってやろうと思ったのです。

ロータス・エランは英国のスポーツ・カーだ。排気量は一六〇〇ccと小さいが、二〇〇キロ近い最高速度を持つ。しかも、スタートして一〇〇キロに達するに要する時間が何秒だと思う。たったの七秒という、実にどうにも気違いじみた車なのです。

ところで役が貰える、ということはどういうことか。勿論、ピーター・オトゥール、ジェイムス・メイスン、クルト・ユルゲンス、イライ・ウォラック、ジャック・ホーキンス、それに日本の斎藤達雄さんなんかと入り乱れて、しかもリチャード・ブルックスの監督のもとに、七〇ミリの仕事をするという、俳優にとって、これだけでも夢のような名誉だ。だが、それだけではない。役が貰えるということは、このロータス・エランを買って、なおかつ二人口が一年やそこら楽に食えるだけのものを余す収入を意味するのです。」

「ヨーロッパ退屈日記」「ロータス・エランのために」より

この「七〇ミリの仕事」というのは1965年に制作された『ロード・ジム』という映画で、伊丹さんは見事、「役を貰い」、赤いロータス・エランを購入したという訳です。

ベントレー同様、ロータス・エランにも、購入に際して深い思い入れがあったことがわかりますね。

このようにして手に入れたロータス・エランに、前述の通り、埃をつもらせて楽しんでいたというのが何とも伊丹さんらしいですね。

十三の名前にちなんだ「13の顔」の中のひとつ「乗り物マニア」と呼ぶにふさわしいマニアっぷりです。

「女たちよ!」ご購入は こちら から

「ヨーロッパ退屈日記」ご購入は こちら から

ご来館の際には、「乗り物マニア」だった伊丹さんが愛した最後の愛車ベントレーをお見逃しなくご覧ください。

スタッフ:川又

2022.08.22 暑い夏におすすめのドリンク

記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。

今年も暑い暑いお盆となりましたが、皆さまはどのようにお過ごしだったでしょうか。

さて記念館のカフェ・タンポポでは、ペリエ(天然炭酸水)を使ったドリンクをご提供しています。

冬場もご注文いただける通年メニューではありますが、暑い時期にオーダーしていただくことが多く、今年も8月入ってからじわじわと注文が増えてまいりました。特に、気温も高かった今年のお盆には、ペリエを使ったメニューを好まれた方が多かったようです。

まだまだ続きそうな蒸し暑い夏に、さわやかな飲み口のドリンクはいかがでしょうか――ということで本日はカフェのペリエメニューをご紹介しますね。

カフェ・タンポポで提供しているペリエを使ったメニューは3種類あります。

ゆずジャムと手作りのしょうがシロップをそれぞれペリエで割った「ゆずペリエ」「ジンジャーペリエ」。ジンジャーペリエには、甘く煮込んだ生姜を細かく刻んだものを加えています。そして、ゆずジャムと生姜シロップの両方をミックスしてペリエで割った「ゆずジンジャーペリエ」があります。

よく混ぜて飲んでいただき、ペリエ本来のきめ細かい炭酸と合わせてお楽しみいただきたいメニューです。

ゆずジンジャーペリエ

夏に人気の理由としては、飲み口の爽快さでしょうか。「さっぱりしていておいしい!」というお声をよくうかがいます。

身体にまとわりつくような暑さの中、「飲んでシャキっとしたい!」という時におすすめです。

上にのせたミントの葉っぱで見た目にもさわやかです。

明日23日は処暑。

暑さが終わるころ...だそうですが、残念ながらまだ気温の高さは続きそうです。

ご来館の際は、カフェ・タンポポでアイスドリンクを飲みながら、ひと涼みしてくださいね。

スタッフ:山岡

2022.08.15 中庭

8月も半ば、いまだ猛暑日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今月は夏休みに入られた学生の方がご来館くださることも多く、中にはノートを片手に展示室をご覧になっている小中学生の方もいらっしゃいました。カフェで親御様と休憩を取りながら、熱心にノートに向かっている方を見ると、微笑ましくて自然と笑顔になってしまいます。

さて、本日は記念館の中庭についてお話しをさせていただきます。

記念館の中でも印象的な空間であり、ご来館くださるお客様から「とても素敵ですね」と言っていただけることが多い場所でもあります。

日々、中庭を通っております私も、とてもお気に入りの場所です。

記念館のリーフレットを開いていただくと、宮本信子館長のお言葉が書かれております。

ある昼下がり。中庭の草の上に、腹這いになっている人がいる。どうやら本を読んでいるようだ――。そばにシャンパンのグラス。

近づいてみると、ナント、「伊丹十三!」そして、「やぁ、いらっしゃい!」。少しニヤリと笑って言った。続けて、彼はまた、言う。「楽しんでいって!けっこう面白い所だよ、ここは――。記念館としては旨くいったネ。僕も気に入ってるんだよ。まぁ......ごゆっくり......いやぁ――(頭を掻く)よかったら、また、来てネ!」

「伊丹十三記念館」は、隅々まで伊丹十三が感じられる、あたたかくて、気さくで、見ごたえのある記念館です。

記念館のリーフレット

記念館のリーフレット

イラストは中村好文先生です

展示室を入ってすぐの大型モニターでも流れております、館長のご挨拶の中にもこの「中庭で腹這いになっている伊丹さん」の姿は語られております。13のコーナーと企画展示室を見てから中庭に出てみると、本当に伊丹さんが寝転んでいる姿を見れるような気がすることも。お客様からもたびたび「本当に伊丹さんが中庭にいる気がしました」と中庭について話していただき、嬉しく思います。

中庭で立派に育っている桂

中庭で立派に育っている桂

記念館便りでもよくご紹介をさせていただく、中庭の桂は開館当時からここにあります。季節の移り変わりだけではなく、一日の中でも違った姿を見せるこの桂は、根元から二つに分かれた双幹の形をなしております。まるで伊丹さんと宮本館長のお二人が寄り添っているように見える記念館のシンボルツリーです。

中庭を囲む回廊には、腰をかけて休めるようにベンチがとりつけてあります。ご来館くださるお客様のほとんどが座って景色を眺めてくださる場所です。みなさまの声のお写真を撮らせていただく際「どこでお撮りいたしましょうか」とお伺いすると、座ってくださる方が多い人気の場所でもあります。

そんな中庭を望む大きなガラスに、可愛らしい模様が入っているのをご存知でしょうか。

受付側、カフェ側のどちらにもついておりますこちらは、映画『タンポポ』の主人公タンポポがお店を改装した時に掲げた看板の絵柄です。写真では伝わりにくいのですが、色味は薄いグレーとなっており、景色によく馴染んでおります。

等間隔に並ぶタンポポ

等間隔に並ぶタンポポ

可愛らしい模様はお客様からも評判がよく、中庭の桂の木も一緒に映していらっしゃるお客様も多いです。

ここ最近、中庭を歩いている小さなお客様

ここ最近、中庭を歩いている小さなお客様

ハクセキレイというのだそうです

スタッフが横を通っても飛び立たない時もあるくらい人に慣れてきました

季節によって姿を変える中庭。秋はもう少し先ですが、これからだんだんと葉が色づいていきます。ご来館くださった際は、中庭でもゆっくりした時間をお過ごしいただければ幸いです。

スタッフ:橘

2022.08.08 炊飯器を使わない炊飯のはなし

最近、土鍋や圧力鍋などを使い、炊飯器を使わずお米を炊く人が増えてきているようです。

SNS等でそのような情報をよく見かけるようになってきました。

わたくしも鍋での炊飯を始めてから1年半が経ちます。

きっかけは、軽い気持ちで鍋でご飯を炊いてみたことからです。

ある時期から自宅の炊飯器がどうも美味しくご飯を炊けなくなってきているということに気が付き、調べてみたところ、ご飯が美味しく炊けなくなるのは炊飯器の寿命のサインでもあるということがわかりました。

そこで、新しい炊飯器を購入すべくリサーチする過程で、冒頭のとおり鍋での炊飯の情報をたくさん見かけ、「じゃあ一度試しに鍋で炊いてみるか」となった次第です。

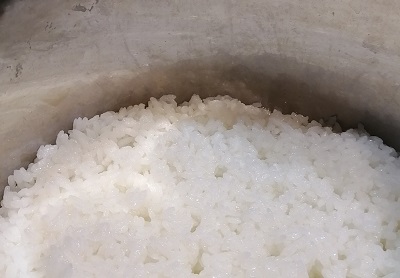

使った鍋はどの家庭にもあるような、ごく普通のステンレス多層鍋です。

想像していたより随分簡単に、随分美味しくご飯を炊くことができました。

あまりに簡単で、美味しく、特に不便も感じず1年半が経過し、今に至るという状況です。

前置きが長くなってしまいましたが、ここで、伊丹十三のエッセイ「女たちよ!」から炊飯に関するエッセイ「おこげ」を紹介いたします。

伊丹さんの子供時代の情景が目に浮かぶようです。

飯盒で炊いたご飯が食べたくなってきますよ。

「近頃の都会の子供たちはおこげというものを知らない。食べたことがない、というより存在そのものを知らない。

自動炊飯器のおかげで、今や御飯の出来不出来というものはなくなってしまった。不出来がないと同時に上出来もどこかへいってしまった。これは淋しいことである。

われわれの子供時分には学校で遠足にいくと、昼飯はてんでに飯盒で炊いた。三、四人がグループになって、河原で石で竈を作り木の枝を渡して飯盒をならべて火にかける。飯盒の蓋の上には必ず石をのっけて重しをすることになっていた。

炊上りは音でそれと知れる。こつこつと堅い音がしてくれば炊上りである。炊き上ったら飯盒を火から降ろして、しばらくひっくり返しておかねばならぬ。上から下まで満遍なく蒸らすためであろう。日本中のだれでも知っているコツであった。

さて、炊上りだ。おこげを作らずに真っ白く炊き上げたやつは大得意だ。おこげを作って、あとでお茶漬なんかしてるやつも得意そうである。真っ黒なおこげを作ったやつは、やっぱり得意そうにみんなに見せてまわっている。

でも、いくらまわりが真っ黒こげでも、中はふっくらとうまく炊けている。これが飯盒の不思議なところだ。百発百中である。

秋の空が高く澄んで、川面がきらきらと輝き、赤蜻蛉が飛び交う。どこからどうして川を渡ったのか、向こう岸の大きな岩の上で食べている連中もいる。「こんなにうまい御飯は食べたことがない」みんながみんな子供心にそう思うのであった。

御飯に関する限り、今の子供は不幸である。やっぱり御飯は瓦斯で炊くにしてもお釜で炊きたい。おかあさんが病気の時には、息子の太郎が健気にもおこげだらけの御飯を炊いてくれる。そういうものでありたい。」

「女たちよ!」ーおこげー

このように、伊丹さんもおススメされていますので、みなさんもよかったら、一度炊飯器を使わず炊飯することにチャレンジしてみてください。

もしかしたら、わたくしのようにそれ以降一度も炊飯器の出番がなくなるという方もいらっしゃるかもしれません。

停電時など何かしらのピンチの際にも役に立つ術になると思います。ぜひご検討ください。

噴きこぼれたら

噴きこぼれたら 火を止めてしばらく置いておくだけ・・・でとりあえず炊けます。

火を止めてしばらく置いておくだけ・・・でとりあえず炊けます。

スタッフ:川又

2022.08.01 本を贈るときの "もうひとつ"

記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。

あと1週間ほどで「立秋」、暦の上では秋がはじまるのですが......そんな気配がほとんど感じられないくらい暑い日が続いていますね。

体調を崩されませんよう、日々気をつけてお過ごしください。

さて記念館のショップでは伊丹さんの著書を取り扱っていて、たくさんの方がお買い上げくださいます。

展示をご覧になって伊丹さんに興味を持ち、著書を読んでみようと思われる方が多いようですが、中にはすでに読んだことがあって、「友人にプレゼントする」「息子に読ませる」など他の方に贈って "おすすめ" するために本を買われる方もいらっしゃるんですよ。

先日も、そのような理由で『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫)を買われた方がいらっしゃったのですが、そのお客様は「本と一緒に、もうひとつ何か渡したい」とのことで、マグネットをひとつお買い上げくださいました。

マグネットは『ヨーロッパ退屈日記』にあるエッセイ「スパゲッティの正しい食べ方」の挿絵イラストがプリントされたものです。

ご存じの方も多いと思いますが、伊丹さんの著書には伊丹さん自身が挿絵イラスト書いているものがあります。

記念館ショップにはそんなイラストを使用したオリジナルグッズがありますので、なるほど、該当の本を贈るときは、そんなグッズを一緒にお渡しするのも面白いですね!

どんなエッセイのイラストか確かめながら読んでいただくのもいいのではないでしょうか。

そんな場合のおすすめは、上記のお客様が買われたマグネットのほか、缶バッジ、ゴム印です。文庫よりも小さくて、お客様曰く「ちょっと気の利いた "おまけ" 」のようですよね。

『女たちよ!』(新潮文庫)をお渡しするときでしたら、エッセイ「ハリーズ・バーにて」のイラストをプリントしたマグネットやゴム印、エッセイ「二日酔いの虫」イラストの缶バッジやゴム印などがありますよ。

「ハリーズ・バーにて」

「ハリーズ・バーにて」

「二日酔いの虫」より

「二日酔いの虫」より

全部の著書ではありませんが、イラストがグッズ化されている著書をプレゼントするときは、ぜひご検討くださいませ。

スタッフ:山岡

記念館便り BACK NUMBER

- ●2024年10月

- ●2024年09月

- ●2024年08月

- ●2024年07月

- ●2024年06月

- ●2024年05月

- ●2024年04月

- ●2024年03月

- ●2024年02月

- ●2024年01月

- ●2023年の記事一覧

- ●2022年の記事一覧

- ●2021年の記事一覧

- ●2020年の記事一覧

- ●2019年の記事一覧

- ●2018年の記事一覧

- ●2017年の記事一覧

- ●2016年の記事一覧

- ●2015年の記事一覧

- ●2014年の記事一覧

- ●2013年の記事一覧

- ●2012年の記事一覧

- ●2011年の記事一覧

- ●2010年の記事一覧

- ●2009年の記事一覧

- ●2008年の記事一覧

- ●2007年の記事一覧