こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

2019.05.27 オーデコロン4711

少しずつ日差しが強くなっていますね。記念館の木々は、初夏の光を受けて輝いています。さて、記念館のグッズショップ店頭で販売している商品のひとつに、伊丹さんが愛用していたオーデコロン「4711」があります。

2017年5月に開館10周年を記念して店頭での取り扱いをはじめて以来、オールシーズン、幅広い年齢のお客様にお買い求めいただいております。

4711 オーデコロン ナチュラルスプレー 60ml

記念館で販売しているものはスプレータイプです。香りをたしかめていただけるように、売場にテスターをご用意しております。

香りをお試しいただけます

以前、店頭で香りをお試しになったお客様が、「すごく爽やかな香りで、気温と湿度が高い夏でも使いやすそうですね」とおっしゃって、お買い求めくださいました。

たしかに、スプレーをシュッとひと吹きするとシトラスの香りが広がって、蒸し暑くなるこれからの季節には、よい気分転換にもなりそうだなと感じます。

4711は、1792年にドイツ・ケルンで誕生して以来、世界中で愛されているのだそうです。記念館にいらした際には、ぜひお手に取ってみてくださいね。

スタッフ : 淺野

2019.05.20 第11回伊丹十三賞 贈呈式を開催いたしました [2]

< 前回からの続き > 第11回伊丹十三賞贈呈式に、いよいよ受賞者の玉川奈々福さんがご登場。スピーチだけでなく、浪曲もご披露いただきます。さて――

受賞者スピーチ & 受賞記念 浪曲披露

♪お三味線・柝頭♪

【場内掛け声「待ってました!!!!」「奈々福!!!!」】

ありがとうございます。

浪曲師の玉川奈々福と申します、どうぞよろしくお願いいたします!!

―― ベンベンベンベン ベンベンベンベン ベンベンベンベン ベンベン ィヨ~ォッ ベベン♪(←このように、沢村豊子師匠のまことに絶妙なるお三味線が随所に入ります。)

〽伊丹十三賞という賞~~~~~をぉぉ

いただきまーし~~~~た!

何かの間違いじゃないかと

思いまーーしたぁ~~あぁぁあ

【場内笑】

今日、初めて浪曲をお聴きになる、という方もいらっしゃるかと思います。驚かれたことと思います。

浪曲は、い・き・な・り、唸り始めます。青筋を立てて唸り始めます。

しかもですね、一人だけではなく三味線のほうも、三味線を弾きながら「ァアーー」とか「ィヨ~~」とか、面妖な声を出して演者を煽ります。

そして、お客様がア然としている中で物語に巻き込んでいく――というふうに、二人が過剰なエネルギーを放出しながら物語を語っていく、という芸でございます。

このたびは、伊丹十三賞という素晴らしい賞をいただきまして、もう本当に、ビッックリいたしました。ありがとうございました。

"浪曲という芸に憧れて、木馬亭(※)に日参して通いまして、師匠に弟子入りを願い出まして、「ダメだ」と言われまして、覚悟のほどを見せるために頭を丸めて、一週間通いつめて、やっと入門許可が下りた"

――というような、入門では、なかったんですね(笑)

※ 木馬亭...浅草にある、日本で唯一の浪曲の定席

24年前にですね、ウッカリ......ウッッカリこの世界に入りまして、最初はしかも、三味線で入ったんでございます。

途中から師匠(二代目玉川福太郎師匠)が「お前は三味線が下手すぎるから、三味線の気持ちが分かるために、唸ってみろ」――決して、唸るほうにさせたわけじゃなくって、三味線の修業の一環として唸らせた結果が、こんなことになっておりまして。

このような賞をいただきまして、亡くなりましたうちの師匠が、今頃、天国でどんな顔をしているだろうと思っておりますけれども。

でも、実は憧れて憧れて入ったわけではなく、浪曲という奇妙で過剰な芸を、不思議な気持ちで入門当初眺めていた――もちろん、今は、確信をもって浪曲師をやっておりますけれど、最初はビックリして「不思議な芸だなあ」と思って眺めていた――ことが、いろんなプロデュースにつながったのではないかな、と思っております。

(☆)

(☆)

いただきました授賞理由に、語りの芸のことを言っていただきました。

伊丹十三さんの『女たちよ!』というエッセイ集の冒頭に「私自身は――ほとんどまったく無内容な、空っぽの容れ物にすぎない」(※)という言葉がありました。

伊丹十三さんにおいて、こんな言葉をおっしゃるのか、って最初は思ったんですけれども、伊丹さんだからおっしゃるんだな、と、思いました。恐れ多いことですけど、深く、共感いたしました。

※『女たちよ!』(1968年、文藝春秋)序文より「私は役に立つことをいろいろと知っている。そうしてその役に立つことを普及もしている。がしかし、これらはすべて人から教わったことばかりだ。私自身は――ほとんどまったく無内容な、空っぽの容れ物にすぎない」

「語りの芸」を言っていただきましたけれども、すべては「教わったこと」です。習ってきたことです。

三味線の弾き方も、語りについても、着物の着方もたたみ方も、柝頭(きがしら=拍子木)の打ち方も幕の引き方も、全部、先達から教わったことで、誰からどういうふうに教わったか、逐一、覚えております。

(沢村豊子師匠に)はい、覚えておりますよ、お師匠さん(笑)。

何にも知らなかった私を教え、導いてくれたのは、師匠・玉川福太郎をはじめとしての諸先輩方。それから、支えてくれたスタッフの方たち。そして、何より、お客様のおかげでございます。本当に、感謝をしております

そして、特に、もう足かけ17年になりますけれど、わたくしを弾いてくれた、お三味線の沢村豊子師匠――

【場内拍手】

(豊子師匠「おめでとうございます」)

――この名人のお師匠さんに弾いていただかなければ、私は、こんなふうにはなっておりません。

(豊子師匠「とんでもない(笑)」)

とんでもなくないよ!?

(豊子師匠「アナタの力です!」)

そんなことないよ!【場内笑】

伊丹十三賞の贈呈式に、素晴しいひとときを

伊丹十三賞の贈呈式に、素晴しいひとときを

作り出してくださった玉川奈々福さんと沢村豊子師匠。

取材対応後のツーショット。

舞台上だけでなく、お二人ずっとご一緒でした。

浪曲という芸は、元々は、社会の最底辺から生まれた芸でございます。雨に打たれ、風にさらされ、大道芸だったから、強い声を出す。そして、あわよくば、懐から胴巻きを出させ、さらにあわよくば、お銭(ぜぜ)を出させる。そのために芸の限りを尽くす、という芸でございます。

そういう末裔にいることを、わたくしは、とても、誇りに思っております。

物語に登場する人物も――もちろん、お武家とか、市民の方もいらっしゃいますけれど、そういう人たちじゃない人々も、数多く登場いたします。殊に、侠客、とかですね、旅の絵師、旅の大工、おこもさん、相撲取り――士農工商の外側の人が多うございます。そして、何より、浪曲が放浪芸だったからだと思うんですけれども、旅のお話が多うございます。

そういうふうに、「いったい浪曲って何なんだろう」ってことを一生懸命考えまして、「ああしたら面白く見えるかな」「こうしたら面白く見えるかな」と、いろいろ試してきたことを評価していただいたことを、とても、とても、嬉しく思っております。

ただ、普段そういうことを考えてやっているわけではなくて、研究のために浪曲をやってるわけではなくってですね、お客様が帰り際に、送り出しをしているときに、「今日さあ、会社でスッゲェ嫌なことがあったんだけど、奈々ちゃんの浪曲聴いたらさあ、なんか心がホカホカしてきてサ。明日もチっと頑張っちまおっかなって思ったヨ!」と声をかけてくれる――あなたのために浪曲をやっている!! と心から、思います。

(☆)

(☆)

そういう浪曲をこうやって続けられていることを、本当に、幸せに思っておりますし、とても大きい励ましをいただきました。明日からも精進していこうと思っております。

今日は初めての方もいらっしゃるかと思うので、せっかくですので、短い浪曲を聴いていただこうと思います。

浪曲は、三味線に合わせて歌うような部分を「節(ふし)」、語るような部分のことを「啖呵(たんか)」と申します。その啖呵と節で織りなしていくのが浪曲なんですけども、節の部分は、主に「七五調」でできております。

ですので、日本の和歌、「五七五」も、うまくすれば、浪曲の節に乗るんでございますね。

なので、皆さんご案内なところで「百人一首」を浪曲にしてみたら、ちょっと面白いかなあ、と、百人一首の中の「恋歌」を、浪曲の節に乗せて。

冒頭に、「古今和歌集」の序。紀貫之が書いた序がございます。この序に、日本の歌の事始めが書いてあります。これを、わたくしが「なんちゃって現代語」にいたしまして、これも浪曲の節に乗せて、それを外題付け(げだいづけ=歌い出し)として、『浪曲百人一首』の中から、恋歌の「待つ女」のところを、ちょいっとばかし、節に乗せてみます。

『浪曲百人一首』、「待つ女」篇の一席! お時間まで――

【場内掛け声「たっぷり!!」「たっぷり!!」「たっぷり!!」】

♪お三味線・柝頭♪

〽この国の 歌のかたちは 五七五

七七という 三十一(みそひと)文字

人の心を たねとして

よろづの言葉を 生み出した

天地が分かれ この世が生まれた そのときから

歌はすでに あったという

このうつつ世を 生きおれば

あなたも私も 忙しく

人にぶつかり 物にぶつかり

そのたび心は 揺れるもの

思わずため息 落ちるもの

梅に鶯 鳴くを聴き

池に蛙の 声聴けば

嗚呼と言わずに おらりょうか

歌、歌わずに おらりょうか

武器を使わず 世を動かし

見えぬ鬼神も あわれませ

男女の仲をば やわらげる

これが歌なり やまとうた

< 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに >

――ああ、桜の花が散ってゆく。

おそろしいまでに咲き誇っていたのは、つい昨日のことなのに。

一夜明ければ、色褪せ散りゆく桜花。

そうして私も、古びていく。

昨日は緊張して2時間しか寝ていない......

鏡に映るわが面(おもて)に、ああ、がっくりとくずおれる。

くっきりと目立つほうれい線。肌のくすみ。

ああ! ああ!! あああーーーー!!!!

〽花の色は うつりにけりな いたづらに

わが身世にふる ながめせしまに

< あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む >

――お布団が......冷たい。

こんなのイヤ。いつもはあの人が「君は冷え症だね」って

脚の間に私の足を挟んであっためてくれるのに。

冷たい......

こんな冷たいお布団で寝たら、私は凍え死んでしまう。

いつまで経ってもあったまらない。

いつまで経っても夜が明けない。

......あら? 山鳥が鳴いている。

あいつも一人寝がさみしいんだろうか......

ちぇっ。

〽あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の

ながながし夜を ひとりかも寝む

< 今来むと 言ひしばかりに 長月の 有明の月を 待ち出でつるかな >

――「会いたい、今すぐ行くよ」と言ったから、

あたしはこうやって、起きて待っているのよ。

まんじりともせずに、起きて待っているのよ。

化粧も落とさずに! 起きて待っているのよ。

夜が白々と明けてくるわけよ。

「今すぐ行く、会いたい」って言うから

こうやって起きて待ってんのにーー

いったい何なのよこれはーーーー!!!!

〽今来むと 言ひしばかりに 長月の

有明の月を

有明の月を

有明の月を

待ち出でつるかな

< 君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな >

――男「お前のためなら命も惜しくない。

この命を捧げてもいいと思って

険しい道のりをこうして帰ってきたんだよ」

女「嬉しい! どんなにあなたを待っていたことか」

男「だが、今ではすっかり、気持ちが変わってしまった」

女「ええぇ!? 私のことが、嫌いになったの!?」

男「いや、そうじゃない。

お前のためなら死んでもいいと思っていたが、

こうやって会えた今、少しでもお前と一緒にいたい。

少しでも長生きしたいと思うようになったんだよ!」

女「嬉しい......ずっと一緒にいてね!

おばあちゃんになるまで一緒にいてね!!

そうしてアタシより、

あとで死んでねーーーー!!!!」

〽歌のかたちは 五七五

七七という 三十一(みそひと)文字

人の心を たねとして

よろづの言葉を 生み出した

この世が生まれた そのときから

歌はすでに あったという

このうつつ世を 生きおれば

あなたも私も 忙しく

人にぶつかり 物にぶつかり

そのたび心は 揺れるもの

思わずため息 落ちるもの

これが『浪曲 百人一首』

「待つ女」篇の一席は

まず! これまで――

♪柝頭♪

【場内掛け声「大当たり!!」「大当たり!!」「大当たり!!」&大拍手】

(☆)

(☆)

館長挨拶 宮本信子館長より

あーー、ビックリしました(笑)!! ほんと素晴らしい!! ありがとうございます、奈々福さん。そして、豊子師匠、ありがとうございます。

奈々福さんの浪曲は『金魚夢幻』を最初に聴かせていただいて、今が2度目なんですけど、本当に、力のこもった、迫力がある語りで、ビックリいたしました。

そして、今も、お二人のかけ合いが......失礼かなと思ったんですけど、なんかちょっと、漫才みたいで(笑)。それがとても微笑ましくって、見ていてとても、幸せな気分になりました。

今日は、雨も上がって、いつもいらしていただけるお客様と、それから、奈々福さんのお客様、たくさんいらしてくださいました。本当にありがとうございます。

では、奈々福さん、豊子師匠、おめでとうございます――

カンパーーーーイ!!!!

カンパーーーーイ!!!!

- - - - - - - - - - - - -

はーーい、こちら現場の中野です! たった今、宮本館長の乾杯の音頭で、贈呈式に続いて祝賀パーティーが始まったところです。

玉川奈々福さんは、感謝の思いと喜びのこもったスピーチの合間にも、浪曲になじみのない来場者へ向けて、浪曲とはどういうものか、そしてその魅力について、歴史やなりたちからくる特色に触れながら、多彩な声の調子や表情・仕草も交え、丁寧に分かりやすく、面白く語ってくださいました。

実は、『浪曲百人一首』のご披露中にさえ、拍手のポイントを教えてくださったり――ですので、浪曲ビギナーの方々も戸惑うことなく場に参加して、心から楽しむことができたと思います。

集合写真の撮影中も全員ニコニコです!(☆)

集合写真の撮影中も全員ニコニコです!(☆)

浪曲には「節」があり、お三味線の伴奏がありますが、なんと驚いたことに、譜面というものはないのだそうです。だから、同じ"作品"はふたつとない、一席一席が生、ほんとうのライブなのですね。

その日その時だけ生み出される曲師との丁丁発止によって、人々を魅了し喜ばせる。

お客さんたちの側も、その日その時でなければ味わえない生の音に耳を傾け、掛け声と拍手を送る。

そんな浪曲を愛してやまない奈々福さんならではのサービス精神を、贈呈式の間じゅう、たっぷりと頂戴した春の宵でございました。明日もチっと、頑張っちまおっかな!

<クリックで大きい画像が開きます>

玉川奈々福さん、沢村豊子師匠、ご来場くださった皆様、まことにありがとうございました。

- - - - - - - - - - - - -

伊丹十三賞は「出会いの賞」でございます。

私の拙いレポートでは伝えきれなくて申し訳ありませんでしたが、生が一番の浪曲の世界にご興味を持っていただけましたなら、何より嬉しく存じます。この機会にぜひぜひ、ご公演へ足を運んでみてください。

浅草は木馬亭の定席のほか、全国津々浦々をめぐっておいでの奈々福さんですから、きっと、皆様のお近くへもいらっしゃることでしょう。

日々、情報が発信されている奈々福さんのブログやツイッター、要チェックです!

- - - - - - - - - - - - -

写真撮影:池田晶紀さん(株式会社ゆかい)

撮影協力:ほぼ日刊イトイ新聞の乗組員のみなさん

(☆印の写真のみ主催者撮影)

学芸員:中野

2019.05.13 第11回伊丹十三賞 贈呈式を開催いたしました [1]

4月26日(金)、第11回伊丹十三賞を玉川奈々福さんにお贈りする贈呈式を国際文化会館で開催いたしました。

左から、選考委員・周防正行さん、南伸坊さん、

左から、選考委員・周防正行さん、南伸坊さん、

曲師・沢村豊子師匠、受賞者の玉川奈々福さん、宮本信子館長、

選考委員・平松洋子さん、中村好文さん。

浪曲師・曲師としてご活躍中の玉川奈々福さんへの授賞理由は

現代の観客のこころを動かす語りの芸と、浪曲にあらたな息を吹き込む卓越したプロデュース力に対して。

受賞者プロフィールや賞の概要はこちらをご覧ください。

多くの方がお祝いにかけつけてくださり、また、奈々福さんには受賞記念の浪曲を特別にご披露いただいた贈呈式、2回に分けてレポートいたします。

- - - - - - - - - - - - -

祝辞 選考委員・平松洋子さん

今回は、ご覧のとおり――初めて目にする方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、これは、浪曲師の方が公演なさるときに必ずお使いになるもので、奈々福さんがいつもお使いになる、金魚の絵柄の「テーブル掛け」です。

冒頭、今回のステージのしつらえについてご説明くださいました。

冒頭、今回のステージのしつらえについてご説明くださいました。

浪曲は、浪曲師オリジナルの、華やかなテーブル掛けをかけた

「演台」で行われるものなんだそうです。

「テーブル掛け」という呼び名を知った時は

「テーブル掛け」という呼び名を知った時は

"そのまんま(笑)"ぶりに驚いた、と平松さん。

手描きの一点ものなんですって、美しいですねぇ。

そして、演台が用意されているということは――(☆)

のちほど、ひと節、唸っていただくことになっておりますので、どうぞ、それもお楽しみになさっていただきたいと思います。

「伊丹十三賞」と「浪曲」。間違いなく、伊丹十三さんは「なるほど!これは面白い!」というふうに、ポーンと膝を叩いていらっしゃるのではないかと、思っております。

玉川奈々福さん、このたびは、第11回伊丹十三賞をお受けくださいまして、ありがとうございます。

奈々福さんは、古典から新作まで、硬軟さまざまに演じる浪曲師であり、また、ジャンルを超えて芸能に風を通す方として、まさに、東奔西走の活躍ぶりです。その原動力、ほとばしる浪曲愛にこちらも胸が熱くなります。

奈々福さんが二代目玉川福太郎師匠に入門されたのは、1995年。当初は三味線の修業をされていたと伺っております。ところが、福太郎師匠の勧めで浪曲師に転身。その6年後、「奈々福」の名前をお披露目なさいました。つまり、浪曲師として一本立ちして18年目、ということになります。

「芸は年季が物語る」と言いますけれども、今思えば、奈々福さんの浪曲修業は18年よりずっと以前から始まっていた、と言えるのではないかと思います。

長らく出版社で編集者を務めながら、奈々福さんは、言葉と向き合ってこられました。担当編集者として関わってこられた、石牟礼道子さん、志村ふくみさん、小沢信男さん、あるいは、大衆芸能に通じていらっしゃる小沢昭一さんら、敬愛する多くの方々と四つに組みながら、多くのものを蓄え、培ってこられたのではないかと思っております。

その豊かな歳月があればこそ、奈々福さんの浪曲の一語一語は粒だっているのだと思われてなりません。

また、何度も大きな試練に直面なさってきました。大切な後ろ盾であった福太郎師匠が事故で急逝なさり、2015年には、浪曲界を牽引していらした国本武春師匠が若くして亡くなられたことは、浪曲界にとっても大きな衝撃だったと拝察いたします。

しかし、皆様一丸となって乗り越えられ、こんにちの浪曲に新しい風が吹いています。

(☆)

(☆)

今、浪曲、落語、講談などの場に足を運びますと、会場の熱気に驚かされることしばしばです。

かつて、小沢昭一さんと国本武春師匠が「浪曲は貧乏な時代に受け入れられる」と語っていらしたそうですけれども、この「貧乏な時代」という言葉の意味について、考えてみたくなります。とかく言葉が安易に利用されたり、誤魔化しに使われがちな今、「貧乏」なのは言葉ではないことは、明らかです。だからこそ、聴く者が全身を耳にして直に言葉を受け取り、自分自身で言葉のもつ意味を醸成する語りの芸が求められているように思います。

最後になりましたが、相三味線(あいじゃみせん)を務めていらっしゃる、曲師・沢村豊子師匠の存在も、忘れるわけにはいきません。【場内拍手】

お三味線の素晴らしさは言うまでもありませんけれども、豊子師匠の存在が奈々福さんを叱咤し、励ましながら支えていかれたと思います。

浪曲師と曲師は、相手の感情を瞬時に読み取り合いながら、阿吽の呼吸で語られるもの、その丁丁発止に私たちは胸が揺さぶられるのだと思っております。

奈々福さんは、浪曲師になられた後、ご自分の大伯父様が浪曲師であったことをお知りになったそうです。それにもびっくりするんですけれども、もうひとつ。お誕生日が、浪曲界にも大きな功績を遺された、三波春夫さんと同じで(笑)。そういう偶然の符合がもつ意味を、やはり、今日また考えたくなります。

浪曲を知っている人にも、まだ浪曲に出会っていない人にも、どうぞ、力強く浪曲を届けてください! よろしくお願いいたします。

正賞(盾)贈呈 選考委員・南伸坊さんより

副賞(賞金)贈呈 宮本信子館長より

(☆)

(☆)

受賞者スピーチ・受賞記念 浪曲披露

司会「それでは、玉川奈々福さんより、ひとこと頂戴したいと思います。例年、受賞者の方にはスピーチをお願いしておりますが、今回は特別に、受賞記念の浪曲もご披露いただきます。三味線演奏のため、曲師の沢村豊子師匠にもご登壇いただきます。よろしくお願いいたします」

調弦中の沢村豊子師匠

調弦中の沢村豊子師匠

(注・奈々福さんのお姿はここでは見えていないことになっています!)

お三味線の調弦が済んだ絶妙の頃合で、チョーーン!と柝頭(きがしら=拍子木)が打たれ、いよいよ玉川奈々福さん登場。

お客様から「待ってました!!」「待ってました!!」「待ってました!!」「奈々福!!!!」と、熱い掛け声が飛び交い――

ン待ってました!!!!(☆)

ン待ってました!!!!(☆)

―― 来週に続きます ――

写真撮影:池田晶紀さん(株式会社ゆかい)

撮影協力:ほぼ日刊イトイ新聞の乗組員のみなさん

(☆印の写真のみ主催者撮影)

学芸員:中野

2019.05.06 グッズショップからのお知らせ

伊丹十三記念館は、5月15日に開館12周年を迎えます!

そんな記念館のグッズショップから、期間限定のお知らせです。

その1) 金榮堂ブックカバープレゼント

毎年ご好評いただいている金榮堂ブックカバープレゼント、今年も期間を限って行います!

「金榮堂(きんえいどう)」は北九州小倉の老舗書店です。惜しまれながら1997年に閉店してしまいましたが、伊丹さんがデザインしたこの金榮堂の復刻版ブックカバーを、対象商品をお買い上げの方にプレゼントいたします。

【対象商品】

伊丹十三記念館ガイドブック(表紙イラスト・写真)/映画『お葬式』シナリオつき絵コンテノート(タイトル明朝・ゴシック)/伊丹十三の本/伊丹十三の映画/伊丹万作エッセイ集

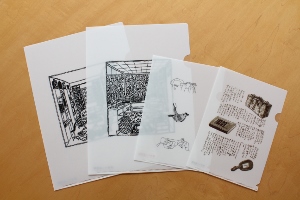

その2) クリアファイルセット期間限定販売

伊丹さんのイラストをプリントした記念館のオリジナルクリアファイル。

今年3月に新しいデザインが1種類加わり、現在はA5サイズ、A4サイズそれぞれに2種類のデザインがあります。お土産用に、ご自分用にと、世代を問わず多くの方にお買い求めいただく人気商品のひとつですが、このクリアファイル4種類を1セットにして、単品で4種類をご購入いただいた価格から「十三」パーセント割引してご提供します!

【セット内容】 税込価格752円(←単品購入の場合より112円オトク!)

・A5クリアファイル「イラスト3点」1枚

・A5クリアファイル「スーツケース」1枚

・A4クリアファイル「背中に猫をのせて読書」1枚

・A4クリアファイル「入浴中に読書」1枚

期間は5月1日から5月31日までです。オンラインショップでもご購入いただけますので、この機会にぜひどうぞ。

スタッフ:山岡

記念館便り BACK NUMBER

- ●2024年10月

- ●2024年09月

- ●2024年08月

- ●2024年07月

- ●2024年06月

- ●2024年05月

- ●2024年04月

- ●2024年03月

- ●2024年02月

- ●2024年01月

- ●2023年の記事一覧

- ●2022年の記事一覧

- ●2021年の記事一覧

- ●2020年の記事一覧

- ●2019年の記事一覧

- ●2018年の記事一覧

- ●2017年の記事一覧

- ●2016年の記事一覧

- ●2015年の記事一覧

- ●2014年の記事一覧

- ●2013年の記事一覧

- ●2012年の記事一覧

- ●2011年の記事一覧

- ●2010年の記事一覧

- ●2009年の記事一覧

- ●2008年の記事一覧

- ●2007年の記事一覧