こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

2014.04.28 第6回伊丹十三賞の贈呈式を開催いたしました

4月24日(木)、国際文化会館で第6回伊丹十三賞の贈呈式を開催いたしました。

会場の庭園庭園からは、"東京タワー"も見えました

受賞者のリリー・フランキーさんをはじめ、歴代受賞者・伊丹さんゆかりの方々・当財団の関係者のみなさま、あわせて約80名様にお集まりいただきました。

早速、贈呈式の模様をご報告いたします!

選考委員・周防正行さんの祝辞

普段、人前に出てもあんまりあがらなくなっちゃったんですけれど、「今日は絶対あがるだろう」という予感があったので、きちんと間違えないように書いてきました(場内笑い)。

映画『そして父になる』(13年/是枝裕和監督)を観たとき、さまざまな想いを抱きました。たとえば「生みの親より育ての親」といったような血のつながりについて。もちろん、他にもこの映画にはいろいろなテーマがありました。

ただ、そういったこの映画のテーマとは直接関係なさそうでいて――いや、そうでもなく、実はとても重要なことなのかもしれないんですけども――「今まで映画を観たあと、こんな感想を持ったことは無い」っていう想いがこみあげてきました。そのことに自分でも少し戸惑いました。

それはですね、「僕はこれから先、リリー・フランキーさんに出演をお願いできるような映画をつくることができるだろうか」そういう監督としての自分への問いかけです。なぜ唐突にこんなことを思ったのか。本当のところは、いまだによくわかっていません。要するに、僕が今までつくってきた映画を考えたときに、リリーさんに演じてもらえるような役はなかったし、これから先も、リリーさんに演じてもらえるような役を、映画を、僕はつくれないのではないか――。そんな想いです。

僕はこれから先、たとえば「ジョニー・デップに演じてほしい」という映画を企画をすることはまず無いと思います。ジョニー・デップが出ている映画を観た後で、そういうことを考えたこともありませんので、まぁ無いことでしょう。

でも、『そして父になる』を観たあと、「僕は、リリーさんに出演をお願いするような映画をつくれるのかな。」本当に素朴に、そういう風に考えました。

数多(あまた)いる素敵な役者さん全ての人たちと仕事をすることなど、もともとありえないことですから、リリーさんと仕事ができなくとも、それはそんなに嘆くことではないのかもしれないんですけど、ものすごく自分にがっかりするような気がしました。

それくらい、リリーさんの『そして父になる』という映画の中でのあり方、存在の仕方っていうのに、僕は感銘を受けたんだと思います。

僕が、それまで役者さんに求めていた「映画の中の存在感」といったようなもの、そういうあり方とは全く別のあり方で、リリーさんはあの映画の中にいた。そういう気がしました。

ですので、これから先、僕が「リリーさんに出演をして欲しい」と思える映画を企画することができたら、それは僕の映画の世界を少しでも押し広げることになるのではないかと。そんな風にも思いました。

リリーさんは、『そして父になる』で数々の賞を受賞されました。「当然そうなるだろう」と、映画を観た直後から思っていました。

それは、役者をなりわいとしている人が数多くの賞に輝いたことを以て、「これでようやく一流の役者としてみとめられた」とか、あるいは「性格俳優などという、わかるようでわからない類(たぐい)の、"うまい役者"になった」とか、そういった事情とはちょっと違う匂いを感じました。

うまく言えないんですけど、「役者としてどうなったか」ということではなくて、「リリー・フランキーがリリー・フランキーとして映画の世界で存在することを、ようやくみんなが称えたんだ」っていう、そういう感じだったのかもしれません。

誤解を恐れずに言うと、リリーさんは永遠に役者になれない。いや、なるべきではない。ずっとリリー・フランキーでいるべきだ。そういうことなのかもしれません。

今までの伊丹十三賞の受賞者のみなさんをちょっと思い返していただければわかると思うんですが、誰一人として既成の概念で識別できる職業を持っている人はいませんでした。みなそれぞれが、"コピー・ライター"であるとか、"テレビタレント"であるとか、そういった肩書に収まらずに、まさに「その人本人のお名前こそが職業である」としか言いようのない人たちです。

リリー・フランキーさんにふさわしい肩書きがあるとしたら、それは"リリー・フランキー"っていうことなんだと思います。

僕の中で、リリー・フランキーさんに伊丹十三賞を受賞していただきたいと思った一番の理由がそれでした。

最後に、もし僕がリリーさんに出演して欲しいという映画をつくることになったら、その時はぜひ出演を快諾していただけたら......(場内笑い)。なぜなら、リリーさんに代わりはいないので、出演を断られた時点で映画の企画がなくなってしまうので(場内笑い)。

5月にですね、ある人が言ったそうです。

――あなたの好きなことをしなさい。でも、これからが大変なのだ――

リリーさんには、ずっと大変でいて欲しいと思ってます。

(一呼吸おいて、引き続き周防さんが言葉を続けられます)

――ここまでが、一応祝辞(場内笑い)。

実際にリリーさんを前にしたら、「こういう祝辞は違うのではないか」って思うんじゃないかと思っていたんですけど、実際控室でご本人にお会いして、「あ、やっぱりこの祝辞じゃなかったんだ」って(場内笑い)。他の祝辞を用意していなかったので、読ませていただきましたが......。

僕の中の信じることの一つが、「名物とベストセラーにうまいものはない」。

というわけで、実は『東京タワー』 ※1 も読んでいなかったんですね。伊丹十三賞の選考会の時も、『東京タワー』は読んでなかったんですけど、他にお書きになったエッセイは目にしてるし、もちろん出ている映画もたくさん観てますし、何よりも『そして父になる』という映画があったので、「それほどたいしたことではないだろう」と思って選考会に臨んで、リリーさんに受賞していただくことになったんですけど。さすがに、祝辞を述べる役まで仰せつかっておいて、リリーさんの小説家としての代表作である『東京タワー』を読んでいないのはまずいんじゃないかと思って、読みました。

――うまいものがあった!と(場内笑い)。それは......ありがとうございました(場内笑い)。

ひとつこれからは、「名物とベストセラーにうまいものもある」に、ちょっと考え方を改めようかなと。

とにかく、伊丹十三賞を受賞していただいて、本当にありがとうございました。

これからも、「え!こんなことをするんだ」という驚きに満ちあふれた仕事をしてください。

ありがとうございました。

(場内拍手)

※1 リリー・フランキーさんのご著書『東京タワー~オカンとボクと、時々、オトン~』(05年/扶桑社)。2006年には本屋大賞を受賞し、220万部を超えるベストセラーとなりました。

選考委員・平松洋子さんより正賞(盾)の贈呈

こちらが正賞(盾)です

宮本館長より副賞(100万円)の贈呈

受賞者スピーチ

......本当に現ナマで100万円を渡されて、今、動揺しております(場内笑い)。

最近、賞をいただくことが何度かありまして、いつもすごく恐縮をしておりましたけど、今回、恐縮を通り越して本当に嬉しいです。

周防監督にあんなに褒めてもらえるなんて思ってもみませんでしたし、『変態家族 兄貴の嫁さん』(84年/周防監督デビュー作)の時からビデオでずっと持ってた(場内笑い)、それくらい好きな監督にそんなことを......(場内笑い)。

今日、本当にこんなに褒められると思って来ていなかったので、ちょっと戸惑っておりますけれども。

(自分は)何をしていいのか、たぶんわからなかったんでしょうけど、さまざまな表現――中途半端に過ごしてきている中で、ずっと幅広く精度の高いものを作り続けてきた伊丹十三さんのことが、いつもどこか憧れというか、気持ちの中に有り続けていて。

時々、俳優さんでもミュージシャンの人でも、カメラマンの人でも、僕がそういうことをすると、「あなたは専業じゃないじゃないですか」という風にお叱りを受けることがあるんですけども、でも僕の中にはなにかそういう「伊丹十三的な世界で物をつくりたい」というものがずっとありまして。

この賞をいただいたことで近づけたとは思いませんけれども、自分がずっとコンプレックスに思っていたこととか、「ああ在りたい」「こういう風に物をつくっていきたい」ということが、認めてもらえるようなことだと思っていなかったので、こういう素晴らしい賞を本当に尊敬する選考委員の方々にいただきまして、生まれて初めて褒めてもらって素直に「うれしいな」と思ったような、そんな気分がしています。

欲を言えば、森本千絵よりも先にもらいたかった(場内笑い)。 ※2

......本当にありがとうございました(場内笑い・拍手)。

※2 リリーさんと第4回伊丹十三賞受賞者の森本千絵さんは、武蔵野美術大学の先輩・後輩のご関係でいらっしゃいます。今年の3月には、森本さんのラジオ番組にリリーさんがゲスト出演なさったところでした。贈呈式当日、森本さんは式典前の会場にお祝いに駆けつけてくださいましたが、所用のため贈呈式には出席なさっていません。

宮本館長あいさつ

今日は、お忙しいところいらしていただきまして、ありがとうございます。

それから、リリーさん!本当におめでとうございました。

伊丹さんは、よくね、「僕みたいな人間は、世の中の真ん中にいるような、そういう資質を持ってない"ひねくれもの"だ」と。リリーさんが"ひねくれもの"って言ってるんじゃないんですよ(場内笑い)!ちょっと変わっててね。それで、そういう(世の中の真ん中にいるような)人間じゃないのに、映画を通して自分を知らせてたっていうか――。

リリーさんが書いたものとか、絵本とか、いろいろ拝見して、「リリーさんは"リリー・フランキー"だ」と。周防監督が仰ったけど、「あ、そうなんだ。伊丹十三は"伊丹十三"なんだ!」と、その時に思いまして――。

そして、自由さというか、広がりがどこまでいくかわからない、そういうものをリリーさんがたくさん持っていらっしゃるっていうことを、本当に心から尊敬しています。これからも、ますます自由に......『笑っていいとも!』 ※3 でびっくりしたんですけど(場内笑い)、そういうことも自由で、とても面白かったです(場内笑い)。

どうぞ、よいお仕事を楽しくなさってください。ありがとうございました!

※3 フジテレビ系バラエティ番組。12年10月放送の「テレフォンショッキング」コーナーに、リリーさんが等身大ドールと共に出演し、話題になりました。

このあと、宮本館長による

「第6回伊丹十三賞!リリーさん、本当におめでとうございます!乾杯!!」

の音頭とともに、祝賀パーティーがスタートいたしました――

・・・・・・

――これ以上何も申し上げなくても、周防さん、リリーさん、宮本館長、それぞれのお言葉から当日のなごやかな雰囲気はお分かりいただけることと思いますが......あと少しだけ、スタッフ・淺野の感想込みのレポートにおつきあいください。

リリーさんを最大の賛辞で称えた周防監督のご祝辞は、リリーさんのご著書である『東京タワー』からの引用、

"五月にある人は言った。

あなたの好きなことをしなさい。でも、これからが大変なのだと、言った"

の言葉で結ばれていて、会場全体があたたかな空気につつまれたようでした。

さらに、「名物とベストセラーに、うまいものもある」との周防監督らしい名言が続き、笑いと拍手が自然に湧き起こります。少しずつ会場があたたまっていく様子は、言葉では言い表せない感動がありました。

さぁ、リリーさんはどんなスピーチを......!とワクワクしておりましたら、真摯なお言葉の合間に、リリーさんらしい「笑い」がちりばめられていて(私のつたない書き起こし文では、リリーさん独特の「間」がみなさまに伝わっておりますかどうか心配なのですが......)、本当に素敵なスピーチでした。

そして、宮本館長も周防さんとリリーさんのお言葉を大切に受け取りながら、最後はしっかり「笑い」で結び、さすが館長だなぁ!と。

乾杯の音頭(館長の力強い発声は、聞き惚れてしまいます)までには、すっかりなごやかな雰囲気が出来あがっていて、祝賀パーティーお開きまでの時間は、あっという間に感じられました――。

【パーティーお開き間際の宮本館長とリリーさん】

お二人の表情がすべてを物語っていますよね!

リリーさん、ご出席くださった全てのみなさま、誠にありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。

これからも、伊丹十三賞をどうぞよろしくお願いいたします!

スタッフ:淺野

2014.04.21 サラダ名言集

元気な野菜がお店に並ぶ季節になりました。みずみずしくぷりぷりしたお野菜が「アタシ、おいしいのよ!」と語りかけてきます。

「サラダをモリモリ食べちゃうぞ~」とレタスをむしっていると、まぁ、もう、あっちからもこっちからも虫が......虫にとってもおいしいってことですね。

伊丹十三のお料理エッセイというと、スパゲッティの茹で方(アルデンテ)・食べ方、当時の日本ではまだ珍しかった外国の料理や食品を紹介したもの、料理人の技と知識に取材したもの、などが有名どころかと思いますが、今も昔も食卓の一軍レギュラー、サラダについて綴ったものも名文です。

サラダというものは、第一に野趣のあるものでなくてはならない。日を一杯に浴びて育った野菜を、今畑からとってきたという感じでばりばり食べる。これがサラダの根本精神である。日本のサラダにはこの根本精神が欠けている。サラダから、太陽や、野や畑や土が少しも感じられぬ。(中略)あの、白っぽい人造レタスに、罐詰のアスパラガスなんかつけて、しかもこれに瓶詰のマヨネーズをかけた、なんて、こんなものをサラダと思ってもらっては困るんだよ、ほんとに。

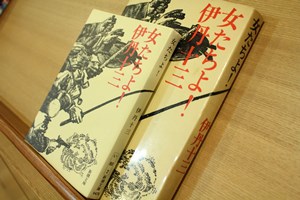

「西洋料理店における野菜サラダを排す」『女たちよ!』(1968年)

右:文藝春秋の初版本

左:今でも書店でご入手いただける復刻版・新潮文庫

「サラダなんて特別な料理ではないけれど、誰もが日常的に食べるものだからこそ、誤った認識でいてはいけないのだ!」という気魄を感じますねぇ。

野趣こそサラダの根本精神。というわけで、イキのよい野菜が手に入ったら、ありがたく、可及的速やかに、サラダにしていただくべし。

さて、レタスその他、丁寧に洗ってよーく水を切って、あるものは火を通し、千切って刻んだら......

......問題はここから、ここからが問題なのです。

瓶入りのサラダ・ドレッシングというものがある。

ギクリ...

フランス人が聞いたらきっと腹を立てるだろう。

ですよね...

サラダを作るにあたって、ドレッシングを自分で作らないとするなら、その人のすることはなにもないではないか。そこまで無精になってしまってよいものか?

うッ...

ドレッシングなんていうのはね、あなた、私にいわせれば料理人の個性そのものだと思うよ。

ハイ...

既製品のドレッシングを使う人は、人間も既製品ということだ。

すすすすみません!!

「ベスト・ドレッシング」『女たちよ!』(1968年)

――「人間も既製品」。なんて厳しいひとこと! でも当たってるなぁ、言われちゃったなぁ......

これを読んだ日から、瓶入りのドレッシングを買うのをやめた人、やめないまでも考えるようになった人、あるいは、買うんだけど罪悪感を抱くようになった人は少なくないと想像いたします。これら全部の混合型で、弱い自分に勝ったり負けたりの人もいるかもしれません(私です)。

まぁ、手作りドレッシングと言ったって、そんなに手の込んだものではありません。

・ドレッシングはサラダ・ボウルの中で先に作る(「かける」のではなく「和える」ということです)

・にんにくをボウルの中で潰す、酸味はレモンを主体にしてお酢はちょっときかせる程度

・黒胡椒はミルで挽く

・マスタードと砂糖をちょっぴり。

『女たちよ!』に書かれているポイントはこれだけです。お砂糖はかなり重要ですよ。あとはオリーブ油とお塩ですね。ハーブは具に合わせてお好みで。

伊丹さんにしてみれば、「こーんな簡単なことで、うんと美味しいサラダが食べられるのか!」と知ったときの嬉しさを、みんなに伝えたかったのでしょう。

伊丹さんのレモン搾り。

伊丹さんのレモン搾り。

ドレッシング作りにも使われたかな~?

でもねぇ......近年、瓶入りのドレッシングもだいぶおいしくなりましたものねぇ......カロリー控えめなのもいろいろありますしねぇ......洗い物も減らせますしねぇ......乳化させた油を洗い流すのってけっこう面倒なんですよねぇ......あ、言い訳で「面倒」なんて言うから、私はいつまでたっても「既製品人間」なんだわ......やっぱり手作りで......うーん。

レモン搾りなどの調理器具、食器......

レモン搾りなどの調理器具、食器......

愛用品たくさんの常設展「料理通」コーナー

この界隈のスーパーをご利用のみなさん、ドレッシングの棚をジットリと見つめて悩んだ末、一本引っ掴んでカゴに入れ、コソコソとレジに急ぐ私の姿を見かけても、伊丹さんにはナイショにしといてくださいね。

学芸員:中野

2014.04.14 無料開館と宮本館長の出勤

記念館便りをご覧のみなさまこんにちは。 4月になると記念館は忙しくなります。

5月15日の開館記念日の前後のイベントや、伊丹十三賞の贈呈式の準備などでスタッフはみなフル回転です。あわただしい日が続いています。

さてそんな中、ひとまず二つのイベントが執り行われました。

まず一つ目は今年で三度目の開催となる、「無料開館」です!

一度目は2012年4月に開館五周年のイベントの一つとして実施しました。今年で三度目です。今年も多くのお客様にご来館頂き、とても良い具合に一日賑わいました。

「ちょっと気になってはいるけど...」という方は地元では結構多い様子で、この無料開館がご来館のひとつのきっかけとなったようで、とても嬉しい限りです。

無料開館の翌日、二つ目の大きなイベントがありました。 宮本信子館長の館への出勤です。

今回も忙しいスケジュールをぬっての出勤となり、一日だけではありましたが多くのお客様がご来館下さいました。

平日ではありましたが、春休みだったため、小学生・中学生の若い世代のお客様も多くいらっしゃいました。

以前は若い人ほど(というかお子様ほど)、「宮本信子館長出勤しています!」と受付でお話しても、「?」という感じでご存知ない方もいらっしゃいましたが、昨年大人気だった「あまちゃん」効果でしょうね、館長をひと目見ただけで「きゃっ!!」と大はしゃぎのご様子の若い方をたくさんお見かけしました。

ちなみにこのお写真のお子様たち全員のコメントを4月18日(金)更新「みなさまの声」に掲載します。そちらもぜひご覧下さい。

次回の出勤の日程は未定ですが、決まり次第HPで告知させて頂きますのでお楽しみに!

最後になりましたが、5月に7周年を迎える伊丹十三記念館をどうぞ宜しくお願いいたします。

スタッフ川又

2014.04.07 春!

記念館便りをご覧の皆さま、こんにちは。赤や黄色、ピンクや紫など、色とりどりの花が咲き誇る、色彩豊かな季節となりました。新しい環境で4月を迎える方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。

【記念館中庭のタンポポです】

ここ記念館の中庭の桂も先月終わりから芽吹き始め、日に日に葉っぱが大きくなってきています。ところどころタンポポも咲き始めました。

タンポポといえば記念館ではおなじみの花ですが、本日はそのタンポポを用いた、春らしいグッズをご紹介しますね。

まずは一筆箋です。映画『タンポポ』で登場したタンポポの絵が3つ並んでいて、シンプルでおしゃれな一筆箋としてご好評いただいております!厚手で質のよい「アラベール」という紙を使用しており、二つ折りにしてカードのようにもご利用いただけるんですよ。インクの乗りもよく、罫線があるものとないもの、2タイプご用意しています。

また、同じく「アラベール」で作った封筒もございます。

【一筆箋:罫線あり・なし2タイプあります】

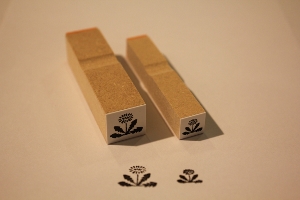

ゴム印にもタンポポ柄がございます。SサイズとMサイズがあり、ちょっとした手紙やメモに可愛らしいアクセントを付けられます。また、封筒のとじ目に押して、ちょっと変わった封緘(ふうかん)としてお使いいただくのもおすすめです!

【ゴム印:SサイズとMサイズ】

【封筒のとじ目に押してみました】

この季節におすすめのグッズをご紹介してみました。ぜひ試してみてくださいね。

スタッフ:山岡

記念館便り BACK NUMBER

- ●2024年10月

- ●2024年09月

- ●2024年08月

- ●2024年07月

- ●2024年06月

- ●2024年05月

- ●2024年04月

- ●2024年03月

- ●2024年02月

- ●2024年01月

- ●2023年の記事一覧

- ●2022年の記事一覧

- ●2021年の記事一覧

- ●2020年の記事一覧

- ●2019年の記事一覧

- ●2018年の記事一覧

- ●2017年の記事一覧

- ●2016年の記事一覧

- ●2015年の記事一覧

- ●2014年の記事一覧

- ●2013年の記事一覧

- ●2012年の記事一覧

- ●2011年の記事一覧

- ●2010年の記事一覧

- ●2009年の記事一覧

- ●2008年の記事一覧

- ●2007年の記事一覧