こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

2025.02.10 「映画館で観る映画」はいかにして作られるか

先日開始した告知のとおり、『日本映画専門チャンネルpresents 伊丹十三4K映画祭』が2月21日(金)より東京日比谷と大阪梅田のTOHOシネマズで開催されます。

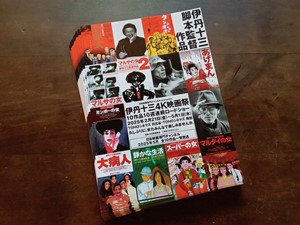

日本映画専門チャンネルさんからタップリお届けいただいたフライヤー、

日本映画専門チャンネルさんからタップリお届けいただいたフライヤー、

記念館のロビーで配布中です。どうぞお手に取ってみてくださいませ。

この特集上映のサイトでは「いま劇場で伊丹映画を観る喜び」というお題の、現役映画監督たちによるコメントが紹介されています。ベテラン監督、若手監督とも、短いコメントの中に独特の視点や背景があらわれていますよね。

その中で、「伊丹十三が活躍した時代、映画は映画館で観るから映画だった」に始まる周防正行監督のコメントには、技術の変化に対応しながら、受け手が身を置く鑑賞状況をも意識して、映画作りに努めてこられた周防監督のキャリアについて深く考えさせられました。

さて、「映画館で観る映画」、つまり「大きなスクリーンに映し出される映画」。

これを作るにあたって、伊丹十三監督が大いに腕を揮い、伊丹組の皆さんと数限りない創意工夫を凝らしたことは多くの方がご存知であろうと思いますが、予期せぬ壁にぶち当たることもあったようで――

たとえば、監督デビュー作の『お葬式』(1984年)の撮影初期にはこんなことがあったそうです。

一時から冠婚葬祭のVTR部分*1の撮影。(中略)VTRの機材は日活学院が使っている学校の備品である。VTRの技術者らしい人は誰もついてこない。一抹の不安はあったが快調に撮影進み、六時終了。(中略)

衣裳合せ中、撮影部から使いがきて、今日撮影したVTR、画質悪く使用不能という。撮影部へ行ってみると米造氏*2以下深刻な表情。キャメラが家庭用の安直な機械で、到底、大スクリーンに拡大は不可能とのこと。そういえばモニターの画が悪かったが、それはモニターそのものが悪いのだとばかり思っていた。不覚である。スタッフは画が粗いのは監督の狙いだと思っていたよし。(中略)俳優諸君には申し訳ないが、良いリハーサルをやらしてもらったと思うことにしよう。

細越氏*3、すっかり考えこんで、この分では十六ミリ部分*4も事故があるといけない、あそこも念のために三十五ミリで撮りましょう、といい出す。すでにして教訓は生き始めている。

伊丹十三『「お葬式」日記』(文藝春秋、1985年)p.312より

*1 通夜当日の朝、主人公の侘助・千鶴子夫妻が弔問客への対応を予習するために見るマニュアルビデオ / *2 前田米造さん(伊丹映画全10本のうち8本に撮影監督として参加したキャメラマン) / *3 細越省吾さん(『静かな生活』までの8本の製作を担ったプロデューサー)/ *4 作中、映画青年の青木が16ミリカメラで撮影したという設定で流れるモノクロ、サイレントの「ある葬儀の記録」。実際の撮影は淺井愼平さんが担当

「冠婚葬祭のVTR」の映像は、後日、撮影期間の終盤にベータカムという放送業務用の高画質カメラを使用して再度撮影され、無事に本編に組み込まれました。スケジュールに余裕のあった時期の失敗でよかったですねぇ......

それから、編集に関してはこんなことも。

『お葬式』『タンポポ』『マルサの女』では、イタリア製のインターシネという編集機が使われました。(蔵原惟繕監督が所有していたものを借りたんだそうです。)

この編集機は小型のスクリーンがついているのが特徴で、伊丹監督曰く

普通は編集マンがムビオラで仕事するために監督は非常に不自由な形でしか編集に参加できぬが(ムビオラは一度に一人しか覗けない)インターシネの場合、画面が開放されているため監督は全面的に編集に参加することができる。

『「お葬式」日記』p.241より

ということで、撮影された個々のシーンが一本の映画として生き生きとつながるように、編集の鈴木晄さんと監督とで磨きあげていったわけですが、配給会社を経て映画館で上映される映画であるためには長すぎてもいけないので、"削る"(切る、カットする)のも大変に重要な作業でした。

映画編集者から見た監督・伊丹十三について、鈴木さんはこんなふうに証言なさっています。

どの監督ともそうだけど、初めて一緒にやるときは、監督が編集に何を求めているのか探ります。監督も編集者がどういう編集をするのか気になる。(中略)でも、伊丹さんの間合いはすぐにわかりました。伊丹さんも「鈴木さんはこうつなぐのか。じゃあ、俺はこう撮ろう」と先へ先へ行ってくれるから、非常に楽でしたね。初めて監督する人で、編集のことを考えながら撮影出来る人はなかなかいないですから。

それに編集に対しての細かい指示もそんなにはなかった。「そのカットは短くね」とか、抽象的な指示だけ。「もうあと何コマ切って」とか、そんな細かいことは一切言わない。「ちょっと切っといてね」の「ちょっと」の部分を感じて、上手に細工のできる感性を要求する人でしたよね。

ただ、伊丹さんには編集卓のモニターは劇場のスクリーンと違って小さいから、モニターだけを見て判断しては危険ですよ、ということを伝えました。モニターを見た感覚と、完成してスクリーンで見たときの感覚は違う。どうしても、モニターでずっと見ていると、情報量が少ないからたるく感じちゃう。引いたカットの表情なんか特にね。

伊丹さんも、「つないでみたらかったるい。つまらない」と言って、どんどん編集で切ろうとしていたんだけど、「今、切ったらダメです。もっと完成に近いものを見てからでないと。途中でチョコチョコ切っちゃうと、慌ただしいだけで味がなくなっちゃう」といつもアドバイスしていました。

普通、監督というのは撮影したものをできるだけ切りたくないわけです。編集者が切ろうとしても、「そこは大事なとこだから」と伸ばそうとする。それなのに伊丹さんは逆。「これは要らない、あれも要らない」って、どっちが編集者かわからない(笑)。僕が必死で「全部つながってから切るようにしましょう」とか「もう一回大きな画面で見てから詰めましょうよ」とか言うわけです。

『伊丹十三の映画』(新潮社、2007年)p.113-114より

監督自ら書いたシナリオは、『お葬式』の場合でいえば、そのまま映画にすると2時間半を超えてしまう長さだったため、「どう縮めるか」は撮影前からの課題になっていました。鈴木さんは「書いたものは切れませんが、撮ったものは切れますから(=シナリオを切ってしまって撮影せず、つないだときに素材が足りないとなっては手立てがない)」と伊丹監督を励ましていたそうですが、"切りたがり"な監督との編集卓を前にした攻防が待ちうけていたとは、ベテラン編集者でも予想外だったことでしょう。

伊丹組スタッフ・キャストの皆さんのインタビュー満載、

『伊丹十三の映画』(税込3,630円)は伊丹十三記念館限定販売です。

「伊丹十三4K映画祭」の予習にも復習にも最適!

――等々あって生み出された伊丹映画。

その全10作をスクリーンでご鑑賞いただける機会が今回の『伊丹十三4K映画祭』です。

『「マルサの女」日記』(文藝春秋、1987年)のしめくくり近く、「自分の映画を上映している映画館の近所をのんびり歩いている人を見ると『映画館はあっちだ!』と叫びたくなってしまう。スクランブル交差点の中にひしめいている人人を見ると、投網でひっさらって映画館へどさりと投げ込みたくなってしまう」と伊丹十三は綴りました。

伊丹さんに投網でひっさらわれて映画館に投げ込まれた! と思って劇場の客席に身体をうずめるのも一興、かもしれません。

ぜひスクリーンでご堪能ください。

学芸員 : 中野