こちらでは記念館の最新の情報や近況、そして学芸員やスタッフによる日々のちょっとした出来事など、あまり形を決めずに様々な事を掲載していきます。

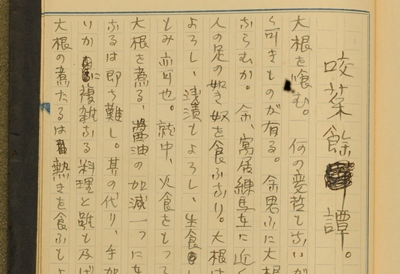

2013.02.04 『朱欒』より「咬菜餘譚」(2)

先週に続きまして、企画展に展示中の『朱欒』第6号(大正15年2月発行)より、「咬菜餘譚」のお話です。前回は、「大根を食べるとしみじみとした味わいの中に池大雅(いけの・たいが)を思い出し、大雅を観ると大根を思い出す」という日常生活で得た万作自身の実感と、「南畫(=南画=文人画)発祥の地である中国にも大雅ほどの画家は見当たらない」という賛辞が綴られた個所をご紹介いたしました。

続きを少しお読みください。

自分一個の私見に過ぎざるも、余は雪舟を好まぬ。大雅は是に引き替へ懐しき限りである。目下の所、山水を畫きては日の本に此の人一人と思ふ。無論大雅の作品の中に於ても徒に奇景絶勝を畫きしものは好まぬ。坦々たる平蕪の一角、土壌の一遇、数株の樹木、悠々たる流水、かくの如きものを無雑作に畫き流して彼は世界に絶品を残した。就中(なかんづく)、味ひて盡くる事なき思ひを宿すのは、其の線であり墨色である。

(中略)日本に於て、其の最高の標準を雪舟に求めなければならぬとすれば、自分は世評の如く、是を大雅堂の上位に君臨せしむるに異議を唱へざるを得ない。

大雅は生きて暖かく話し掛くれど、雪舟は冷く取りすまして居る。近き難いものが必しも崇高、幽妙であるとは定め難い。また崇高、幽妙なる性質を帯ぶるものが藝術價値に於て勝れたりと断言は出来ぬ。

余が雪舟にあきたらず思ふは、技法の固定から来るまんねりずむに最も多く負ふ。

もふ、一寸桁を外して呉れたならばと其の点惜しく思ふが常である。餘りにまとまり過ぎて居る。少しも捌けた所が無い。頑固一徹に繪とはかふ畫くものであると主張する。何れを観ても畫手本の様に堅苦しい。只一つ所謂枯れた味を出し切った点に於ては海内比を見ずと思ふ。此の一点に於ては或ひは大雅も彼に一歩を譲らねばなるまい。

明治後期の美術界において日陰に追いやられていた南画が、大正時代には再評価されて「新南画運動」という動きが起こった、ちょうどそんな頃でしたので、万作も、(日本美術の主流とされていた「北画」系の流れや、その源流とされる雪舟ではなく)南画に価値を見出すにあたっては、時代の風の影響を受けていたのかもしれません。

崇高さや霊妙さや技巧を「堅い」と嫌い、実感にもとづいて無雑作に表現されたものを好む点は、映画人となって以降の万作の仕事にも通じているな、と感じます。

さらに読み進んでまいりますと、かの有名な富岡鉄斎の名が出てきます。

鉄斎曾て(かつて)大雅を評して、學識乏しきが故に氣韻高からず、と言って、寧ろ、彼は(田能村)竹田の方を高く買って居た相である。是を聴いて余は鉄斎と言ふ男がいやに成った。其の維新当時の志士氣取りのゴーマン面が憎いのである。鉄斎いかに學識に富むと雖も(いへども)繪を比較すれば大雅の脚下を掠むるのみ。

大雅をセザンヌとすれば竹田はルノアールである。異質にして並行すと雖もルノアールをセザンヌの上位に置く事は畫家として慎む可きである。

鉄斎は江戸時代から大正時代に活躍し、その生き方も含めて「最後の文人画家」と称えられている日本美術界の巨人なのですが、万作からすると「学識はあっても分かってない」と。手厳しいですね。

(ちなみに、万作は田能村竹田が嫌いでこんなことを書いたわけではなさそうで、のちに東京新聞に書いた随筆の中で、「竹田の作品の中でも『舟中売章魚図』のよさは格別だ」と評価しています。)

この後、北画と南画の自然描写の違いと、池大雅がどのように成功しているのかが述べられて、最後はこのように結ばれています。

畫論に就いて、畫家の畫論を爲さむとするや眞剣ならざるべからず。創作家の筆を執ると異る所なし。紙上弄文の快をむさぼるは咎めず、行間、時有って諧謔を交ふる、亦妨げず。只徒に興に走りて空疎なる文字を行ふは愼むべきである。

(中略)濫りに異を樹つるは無益のわざである。内に特質あらば努めずとも持論おのづから備る筈である。他人の所説に異を樹つるを以て快となし、喧々ゴーゴーたるは政治家の爲す所であって畫家は執らず。

特色ある畫家は諸家の各説に黙従する能はざるは自明の理である。されど、かかる先入見を以て諸家の説に対し、先づ異説を案出せんと試るが如きは最も邪道である。

先輩の説に異を樹てんとするや、畫家は三考するを要する。無反省なる異説は愼む可きものの第一である。

画家であるがゆえの万作の自戒の念も大いに含まれているのだろう思うのですが、これを読んだ時「あらッ?」と思いました。

「咬菜餘譚」から16年、映画雑誌で担当したシナリオ評論を振り返って書いた随筆の中に、こんな言葉があるのです。

自分でしばらく批評をやってみて、今までわからなかった批評に関することが少しわかった気がした。その中で一番肝腎なことは、批評家というものは、他を批判すると同時に、それと同じ厳しさをもって、絶えず自己を批判していなければいけないということだった。それがないと批評は安易になり、無責任な大言壮語とあまり変わらないことになってしまう。(「洛北通信」『伊丹万作全集』第1巻)

このような万作の姿勢は、映画やシナリオに限らず、「戦争責任者の問題」のように日本社会について論じるときにも貫かれていました。

「映画監督として、評論家の言いたい放題に口惜しい思いをしてきたのだろうなぁ。砂を噛むような思いを経験したから、このような態度に行き着いたのだろうなぁ」と想像していたのですが、映画界に入って有名監督になる、つまり評論されるような存在になる前から、「畫論に就いて、畫家の畫論を爲さむとするや眞剣ならざるべからず」という批評態度であったこと、仲間内で回覧する文章であっても、絵画や画家を論じる際には「じゃあ自分はどうなんだ」という視点を持とうとしていたことが、この「咬菜餘譚」から知ることができます。

万作の万作らしさのルーツを見つけた思いがして、若かりし頃の万作と仲間たちが手作りしたこの『朱欒』をますます愛しく感じました。

この「咬菜餘譚」収録の『朱欒』6号は、企画展示室で開催中の「父と子」展でご覧いただけます。2月下旬に『朱欒』のほかの作品と入れ替える予定ですので、お早めにお楽しみください。

ところでみなさん、朱欒ってザボン、ブンタン(ボンタン)のことだってご存知でした?

「ってゆうかザボンとブンタンって同じものなの!?え、ボンタンはブンタンなの!?」

というところから驚いたのはワタシだけでしょうか...

ここいらへんでは、さわやかでまるまるぷりぷりとした土佐文旦がもう出回っています。

「ってゆうかザボンとブンタンって同じものなの!?え、ボンタンはブンタンなの!?」

というところから驚いたのはワタシだけでしょうか...

ここいらへんでは、さわやかでまるまるぷりぷりとした土佐文旦がもう出回っています。

学芸員:中野